时间:2023-08-16 来源: 责任编辑:秘书处

没有调查研究,就没有发言权;入深山方能采好药,临深池才能钓大鱼。

8月11日到8月13日,生态环境法典编纂研究课题组总负责人、全国人大常委会委员、环境与资源保护委员会副主任委员、农工党中央副主席、中国法学会副会长、中国法学会环境资源法学研究会会长吕忠梅亲率课题组成员刘超(华侨大学法学院教授、污染控制编)、巩固(北京大学法学院研究员、自然生态保护编)、张忠民(中南财经政法大学法学院教授、绿色低碳发展编)、刘长兴(华南理工大学法学院教授、生态环境责任编)等赴内蒙古调研。

8月11日,吕忠梅前往内蒙古自治区人大,与自治区人大常委会有关领导、环资委等相关同志座谈,围绕如何就京津风沙源治理、“三北”防护林建设、“一湖两海”综合治理等方面加强法制供给,特别是结合环境法典的编纂以及人大的具体工作,深入交换了意见;座谈后,吕忠梅还为自治区人大常委会党组理论学习中心组做了题为《深刻领会习近平生态文明思想,落实全国生态环境保护大会精神》的专题辅导报告。

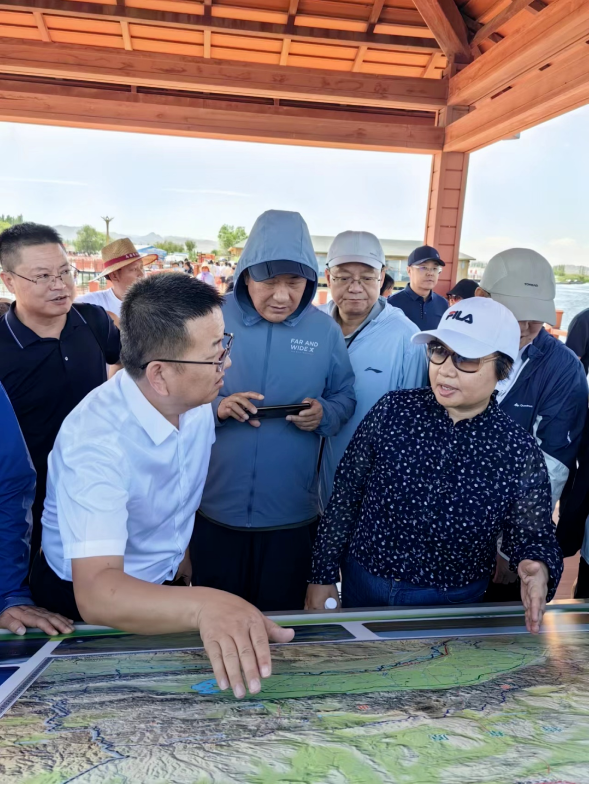

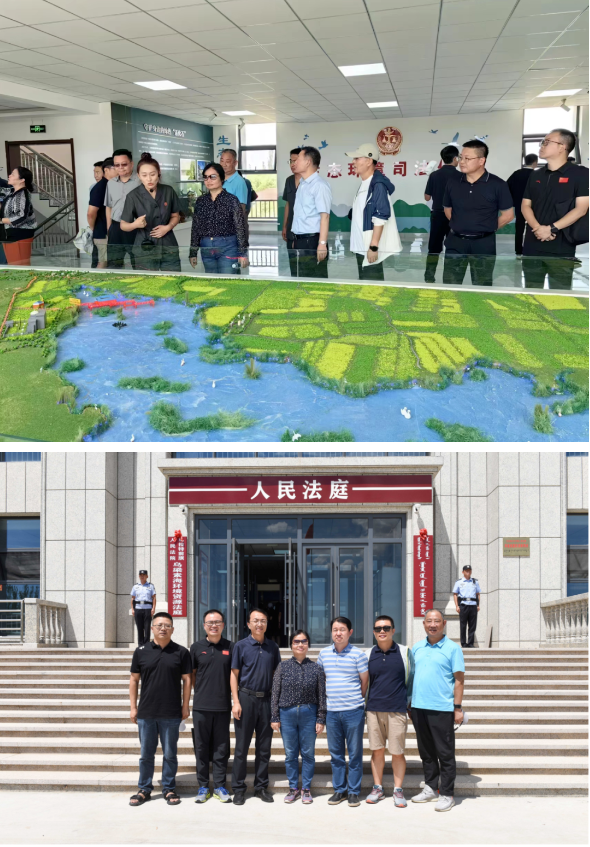

8月12日,课题组成员借助在巴彦淖尔召开的强化环境资源司法研讨会之平台,充分利用会议的自由讨论环节和会议间歇阶段,与三北地区的三级法官们就如何完善环境司法、如何将其体现在环境法典编纂过程当中、司法实务界对于环境法典编纂有何诉求等话题,由点到点、再由点及面地进行了专访与交流,获得了一手素材。吕忠梅还赴内蒙古河套灌区水利发展中心调研,深入了解河套灌区的战略地位和灌排配套的工程体系,并就灌排制度的运行和管理体制的优化进行了探讨。

8月13日,吕忠梅率课题组赴乌拉特前旗的乌梁素海实地调研,就山水林田湖草沙的系统保护认真听取了当地负责人的介绍,并就资源禀赋的优势发挥与劣势弥补、治理体系的优化与法治的保障等充分讨论。课题组又前往乌梁素海环境资源法庭,深入调研了其管辖范围、案件情况、工作联络点的能力建设等问题。课题组还参观了河套文化博物院,全面了解了边塞文化、黄河文化、草原文化和农耕文化在内蒙古河套地区聚集、融合和传承的历史全貌。

生态环境法典编纂研究课题组始终牢记“调查研究是谋事之基、成事之道”,通过田野调查、访谈座谈等方式,力争找到法典编纂可能碰到的真问题、力图安排法典编纂所要呈现的准方案。

声明

本网站刊载的部分文字、图片、音频、视频以及网页版式设计等来源于网络。

原作者如不愿意在本网站刊登其内容,请及时通知本站,本站将予以删除。在此,特向原作者和机构致谢!