时间:2020-08-21 来源: 责任编辑:秘书处

环境权是一项新兴的宪法基本权利,我国宪法虽然没有明文确认该权利,但是一些中央立法、地方立法以及司法裁判已经对于环境权或者环境权的某些子权利予以承认和保护。环境权在我国属于正在生成中的权利,其与一般民事权利的区别在于具有一定的公共性,但是仍然不失为个人的权利。我国民法典的制定应当对生态文明和绿色发展理念予以积极的回应,在人格权和物权法中规定环境人格权、环境公共地役权和环境获益权。

关键词:环境权;民法典;环境人格权;环境公共地役权;环境获益权

一、问题的提出

二、现行法律规范中的环境权

三、司法裁判中的环境权

四、环境权在我国民法典中的类型化展开

(一)环境人格权

(二)环境公共地役权

(三)环境获益权

五、结论

(一)环境权是公共性和个体性的有机统一

(二)我国民法典应当确认环境人格权、环境公共地役权和环境获益权。

二十世纪六十年代末以来,伴随着生态危机的全球化,环境权理论与学说逐渐登上历史舞台。环境权的主张基本上有两大类:一是作为公法上的权利(尤其是宪法基本权利),一是作为私法上的权利。日本学者岩间昭道认为,所有国民拥有“支配环境、享受良好环境的权利”的意思是指环境权作为基本的人权和私权应由国民共同享有。作为人权的环境权是指国民享有的要求政府保持周边良好环境的权利;作为私权的环境权,是指即使没有发生有损人的健康的具体被害事实,国民仍有通过诉讼要求对这种侵权行为予以停止的权利。从国内外学术研究来看,不乏分别从公法与私法角度研究环境权的学者和著作。

但是,必须指出的是,环境权的公法研究与私法研究这两条进路所取得的成绩是很不相同的。其中公法研究(特别是人权研究的进路)极大地推动了各国环境权入宪,促进了环境人权可司法性的法理与实践的发展。然而,环境权的私法研究似乎对私法制度本身的变革和发展并未发生多大的作用,甚至环境权能否作为一项私法上的权利在我国民法学界并未引起广泛的讨论。自2014年中共中央十八届三中全会的决议提出“应当编纂民法典”之后,民法典编纂便提上了议事日程。在当今生态文明建设的时代背景下,环境权是否应当以及如何融入民法典之中,遂成为我国民法学界和环境法学界的共同话题。

除了前述环境权公法研究与私法研究的不平衡之外,笔者认为,我国环境权研究存在的另一个突出问题是:现有研究基本都是聚焦于外国环境权的理论和实践,中国问题意识和本土关怀远远不够。作为一名长期研习环境权的学者,值此民法典制定之际,笔者撰写此文意在梳理环境权在我国法律制度和法律实践中的境况,揭示环境权在我国正在生成、发展的图景,并就环境权内容如何在民法典中予以展开提出自己的见解。

我国最早规定环境权的立法是1980年颁布的《化学工业环境保护管理暂行条例》,其第39条规定“企业职工和家属享有在清洁环境中生活和劳动的权利,也有保护环境和国家资源的义务,对于污染环境破坏资源综合利用的单位和个人,有权进行监督、制止和检举”。之后,1981年《轻工业环境保护工作暂行条例》第34条第1款规定了“职工有在清洁适宜的环境中生活和劳动的权利”。1982年《城市市容环境卫生管理条例(试行)》第4条规定:“城市所有单位和个人,都有享受良好卫生环境的权利,同时也有维护和改善市容环境卫生的义务。”2009年《中国人民解放军环境保护条例》第6条规定:“军队所有单位和人员都有保护和改善环境的义务,都有在符合规定标准的环境中工作和生活的权利、对环境质量知情的权利以及获得环境损害补偿的权利,并有权对污染和破坏环境的行为进行监督、检举和控告。”国务院新闻办公室发布的《国家人权行动计划(2009—2010年)》,明确将“环境权利”列为经济、社会与文化权利之一种,《国家人权行动计划(2012—2015年)》亦是如此。

但是在我国狭义的法律层面,环境权尚未获得明确的、正式的、普遍性的承认。2002年通过的《环境影响评价法》第一次提出了“公众环境权益”这一名词,该法第11条第1款规定:“专项规划的编制机关对可能造成不良环境影响并直接涉及公众环境权益的规划,应当在该规划草案报送审批前,举行论证会、听证会,或者采取其他形式……。”但是何谓“公众环境权益”,包括哪些具体的权利或者利益,该法并未明确。汪劲教授认为,公众环境权益既是公民基本权利中与享受优美环境相关的、非独占性的权利和利益的集合,也是公民对其正常生活和工作环境享有的不受他人干扰和侵害的权利与利益。从此概念的外延来看,公众环境权益当然包含了环境权。但是,《环境影响评价法》只是规定在规划编制过程中将公众环境权益作为应当考虑的因素,并未从正面的角度确认一般性的公众环境权益,这是其局限性之所在。在《环境保护法》修订过程中,蔡守秋教授主张在新《环境保护法》中确立环境权,建议明确规定“一切单位和个人都有享用清洁、健康的环境的权利,也有保护环境的义务”。但是,环境权否定论者认为环境权的概念过于抽象笼统,环境权应当是一些具体的权益而不是某种抽象的权利,保护公民环境权应当主要通过保护其与环境有关的具体权益加以实现。最终,新《环境保护法》没有规定一个一般性的实体性环境权,只是在第五章“信息公开和公众参与”规定了获取环境信息、参与和监督环境保护的权利(第53条)、举报的权利(第57条)、环保组织的公益诉权(第58条)。

虽然全国人大及其常委会的环境立法迄今没有从正面的角度确认一般性的环境权,但是一些地方立法作出了积极的回应。1987年颁布的《吉林市环境保护条例》第8条规定:“公民有享受良好环境的权利和保护环境的义务。”二十一世纪以来,很多地方环境立法明确规定了环境权(见表1),2015年1月13日修订通过的《广东省环境保护条例》是一个最新的立法例,该条例第5条第1款规定:“公民、法人和其他组织依法有享受良好环境、知悉环境信息、参与及监督环境保护的权利,有权对污染环境和破坏生态的行为进行举报,有保护和改善环境的义务。”这些地方环境立法除了规定一个享受良好环境的实体性环境权之外,大多同时规定了获取信息、检举、控告、损害赔偿请求权等。

随着我国环境权理论研究和人们环境权利意识的发展以及环境权在一些立法中得以确认,在我国的司法实践中出现了保护环境权的诉求。笔者通过查阅北大法宝以及互联网对相关案例进行了整理和分析,发现环境权的诉求在我国行政诉讼中没有得到法院的支持。例如,在“青岛市民诉青岛市规划局环境行政许可案”中,青岛市市南区法院认为,此案争议的焦点之一是被告规划局的规划许可行为是否侵害了原告的优美环境权。目前我国虽然有了环境立法,但公民环境权作为一项具体权利,尚没有以立法的形式予以明确承认,难以得到保护,法院最终驳回了原告的诉讼请求。在“百旺家苑业主诉北京市规划委员会建设工程规划许可上诉案”中,法院认为,一审原告主张被诉行政行为侵犯了其相邻环境权的问题,缺乏相应事实和法律依据,不予支持,判决驳回上诉,维持一审裁定。在“楚德升诉郑州市环境保护局环保行政审批案”中,法院认为,原告主张被诉行政行为侵犯了相邻环境权的问题,缺乏实体法律规范的依托,判决驳回诉讼请求。

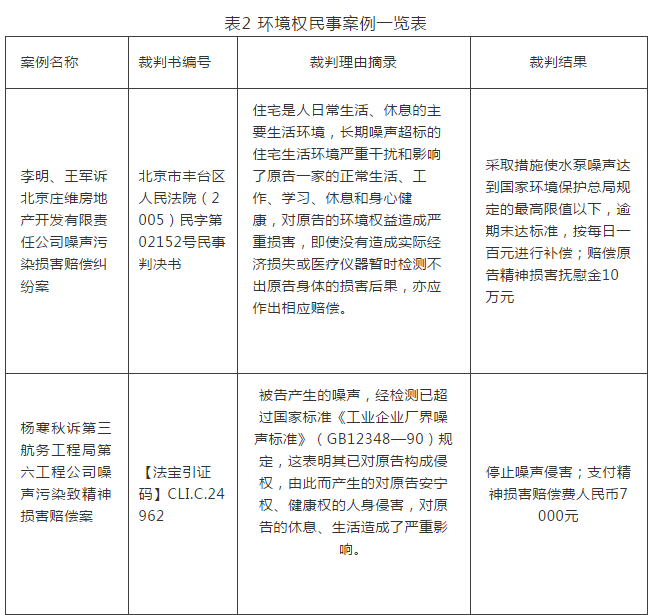

与行政诉讼不尽相同,在民事诉讼中有不少法院的判决承认和支持了环境权的诉求(参见表2)。在李明案和陈加汉案中,法院均使用了“环境权益”一词,南京市中级人民法院认为,环境受害者对保持其良好生活环境的期待即是对延续其健康和生命的期待,是健康权和生命权的内在要求,具有人格利益,侵害此期待利益,便侵害了环境受害者的人格利益。因此,法院实际上是从生命权和健康权中推导、引申出环境权益。在杨寒秋案和广州铁路(集团)公司案件中,法院均承认了公民的安宁权,在吕秀蓉案中,法院承认了原告享受“安宁的办公和生活环境的权利”,在王国安案中,法院使用了“休息安宁权”的概念。在张兴国案中,法院提及了环境权利以及清洁水权和清洁空气权。在黄星煌案中,法院承认了眺望远景权和视觉卫生权,在李庚案中法院认为观景权是相邻权的一种类型从而应当受到法律的保护。在救济方式上,除了排除妨碍、停止侵害,法院大多还判决赔偿损失或者支付精神损害抚慰金。

由此可见,裁判实务中,与环境保护相关的诉求在民事诉讼中得到了法院的积极支持。总体上看,法院的立场可以被区分为“相邻权请求型”与“侵权损害赔偿型”。前者是指法院支持了原告基于物权所提出的物上请求权,法院认为原告的请求权基础在于“相邻关系”就是典型的表达;后者则是指在原告因与环境相关的权益受到侵害而提起侵权损害赔偿诉讼的场合,该请求被法院所承认。传统理论认为,物上请求权是物权人对其物被侵害或有被侵害之危险时,可以请求回复物权圆满状态或防止侵害的权利,包括原物返还请求权、妨害排除请求权以及妨害预防请求权。虽然我国《物权法》第37条规定了侵害物权的损害赔偿,但很难认为该规定产生了独立的请求权基础。可见,“相邻权请求型”的救济模式在法律构成上存在显然的缺陷,逻辑上难以成立。究其原因,“相邻权请求型”立场所暗示的理论前提在于将与环境有关的利益视为物权的内容或权能,但物权本身的构造是基于对物的排他性利用,在逻辑结构上并不具有“公共性”因素。而与环境有关的利益或多或少具有一定程度的“公共性”,难以在逻辑上解释为特定物权的内容或权能。

而在“侵权损害赔偿型”的场合,原告的请求权基础还可以进一步区分为“财产侵害型”与“人格侵害型”。有法院认为,与环境有关的权益损害构成了对财产权的侵害,被侵害的是请求权人的“住宅”。而多数法院则认为,对环境的侵害会造成请求权人“人格权”或“人格利益”的贬损,从而认定构成“人格侵害”。虽然在后果方面,实务裁判普遍认可精神损害赔偿,但就“财产侵害型”的裁判路径来说,精神损害赔偿何以产生仍然存在解释方面的困难。就此而言,“人格侵害型”的裁判构成可以轻易地避免精神损害赔偿方面的解释困境,在法效果方面更具有妥当性。问题在于,在侵权的逻辑构成方面,“人格侵害型”的救济路径是否能够得到合理的说明。虽然与环境有关的权益具有明显的“公共性”,但并不因此而应当完全否定其私法属性。如果不仅仅从“归属”的层面,而是结合“秩序保障”的意味来观察“权利”的话,保障人们具体生活场景的环境利益就当然可能具有私益属性。

然而,“人格侵害型”的裁判路径并非全无问题。通过侵权法来保护环境利益的话,其理论前提是承认与环境有关的权益的“要保护性”。换言之,该权益是侵权法上值得保护的“合法权益”,具有相对的独立性。就裁判实务的状况来看,“环境权益”、“安宁休息权”、“安宁的办公和生活环境的权利”等不同的表达已经使得相关权益的面貌变得模糊不清。上述权益与传统的人格权之间是否存在完全的包容关系,还是存在部分交错的关系,在法院的裁判中并不能得到充分的说明。因此,即便认为“人格侵害型”裁判路径已经为受害人提供了较为充分的救济,但其中的理论障碍——环境权益如何精确定位——仍然不容忽视。

基于前述我国司法实务中“相邻权请求型”与“侵权损害赔偿型”进路存在的局限性,笔者认为可以通过民法典的制定将环境权予以类型化,从而有助于澄清环境权的内涵与外延,也有利于进一步指导和规范司法实践。二十一世纪的中国民法典必然要对当今中国的生态文明和绿色发展理念予以回应,民法典的“绿化”势在必行。这种“绿化”就需要面对环境权的议题,即环境权在民法典中有何地位?环境权是否以及如何规定于民法典之中?虽然三十多年来中国环境权理论研究并未有一统江湖的定论,形成了最广义环境权说、广义环境权说和狭义环境权说等各种学术主张。但是,基本共识仍然是存在的,狭义环境权(自然人对于良好环境的生态性、实体性的权利)大致是环境权提倡者都能接受的“公约数”。如前所述,无论是在立法还是在司法实践中,环境权及其子权利(环境安宁权、景观权等)也已获得一定程度的承认和保护。笔者认为,环境权是我国正在浮现或者正在生成中的权利,民法典也应当有所作为,在人格权、物权等部分应当对环境权的内容有所体现。进而言之,环境权的内容应当通过以下三个方面在民法典中予以体现和展开。

(一)环境人格权

环境人格权是以环境资源为媒介、以环境资源的生态价值和美学价值为基础的身心健康权,具体包括阳光权、清洁空气权、清洁水权、环境安宁权、眺望权、自然景观权等。在日本,人格权被作为对噪音、震动、排放废气等公害造成生活妨害行为提起停止侵害的依据来予以使用。大阪国际机场案的一、二审判决,以人格权为依据认可了禁止飞机夜间起飞和降落的请求。在横田基地噪音公害的上诉审判决中,法院指出,作为人格权的一种,人理应拥有过平稳安全的生活的权利,噪音、震动、排放煤气等是对民法第709条规定的上述生活权利的侵害,由此产生的生活妨害……应该说是同条所规定的损害。该判决所提倡的“安定生活权”的概念,在之后的各种对环境污染设施提起的请求停止侵害的案件中得到了继承。值得注意的是,随着2004年日本“景观绿三法”(《景观法》、《实施景观法相关法律》、《城市绿地保全法》)的制定和实施,日本司法对于景观利益的私法保护发生了转变。日本法院以前对于景观利益的私法保护是持消极态度的,例如在古都镰仓的市容景观诉讼的上诉审中,法院认为,“景观权不能够作为法律上的权利而得到承认……享受景观的利益不仅仅是当地居民的利益,也是造访古都镰仓的国民全体的利益。这是一种公共利益,而不是个人的个别具体的利益。”但在“国立景观诉讼”中,2006年日本最高法院终审判决认为,与良好的景观相邻接的地域内居住的、日常享受该景观惠泽之人,对于良好景观所具有的客观价值的侵害,应该说是有密切的利害关系之人,这些人所具有的享受良好景观的惠泽利益,应该是值得法律保护的利益。该判决直接将邻近居民“享受良好的景观利益”视为日本民法第709条的“法律上受保护利益”,承认某种环境上利益(环境上的人格利益)为侵权行为法上的法益,打破了“景观=环境=公益”这一历来有力的设想,提出“景观=环境”既存在是公益的、也存在私益的情形,具有划时代意义。

我国台湾地区“最高法院”在2003年台上字第164号判例中指出,查于他人居住区域发出超越一般人社会生活所能容忍之噪音,应属不法侵害他人居住安宁之人格利益。该判例并未根据台湾地区民法物权编第793条“不可量物侵入”之规定,而是参照日本司法实务创设了“居住安宁的人格利益”,超越了传统人格权的保护范围,具有保护社区生活环境的意义。)除了通过判例确立个别性的环境人格权,有些国家的新民法典直接规定了环境人格权。例如2003年颁布的《乌克兰民法典》第二编“自然人的人身非财产权”第293条规定了“环境安全权”,该条第1款规定:“自然人有权享有安全的环境,有权获取其环境状况、食品质量状况、日用品质量状况的可靠信息,并有权收集和传播这些信息。”

把环境权作为人格权的一种予以保护也是我国私法环境权学说和实务中的主流,“陈加汉诉南京荣程物业管理有限公司环境污染责任纠纷案”的判决书比较典型地反映了这种认识。王利明教授主持的《中国民法典草案建议稿》第二编“人格权”第六章“其他人格利益”的第382条第1款规定:“自然人享有健康居住和清洁、卫生、无污染的自然环境的权利。”徐国栋教授主持的《绿色民法典草案》第一编“人身关系法”的“人格权”部分第313条第1款规定:“自然人有权得到保障其生命和健康安全的环境,并有权得到关于环境状况的值得信赖的资料。”2017年通过的《民法总则》第五章“民事权利”并无环境人格权的规定,但是第109条规定的“人格尊严”实乃是“一般人格权”的规定,可以成为环境人权格的解释渊源。笔者建议,未来民法典可就环境人格权规定如下:“自然人享有清洁、健康、生态平衡的环境权。”这与王利明教授、徐国栋教授主持的草案区别有二:(1)环境人格权是一项实体性权利,不包括知情权等程序性权利,后者由环保法、诉讼法等予以规范;(2)环境人格权是包括生态利益、审美利益等在内的精神性人格权,它虽与生命健康权有一定的竞合,但其又超越了生命健康权,是对自然人身心健康的更严格的保护。换言之,对环境人格权的侵害并不必然造成生命或健康的明显损害,未必达到了侵犯生命健康权的程度。此项环境人格权类似于“一般人格权”,是一个框架性、开放性的权利,通过学说和判例可以逐步厘清其内涵,并从中发展出清洁空气权、清洁水权、环境安宁权、景观权等一系列的子权利。

(二)环境公共地役权

环境公共地役权是对环境资源的一种积极的利用行为,包括进入森林、草原、河流、湖泊、海洋、公园等场所的权利,是一种休闲、消遣性的权利,例如在海洋或者公园里晒日光浴,在河流、湖泊、近海游泳。环境公共地役权不必以需役地的存在为前提,属于“属人地役权”(easement in gross),从而区别于属地地役权(easement appurtenant),后者是为了需役地的便利而设立的,并且从属于需役地的所有权。

环境公共地役权在一些国家和地区的森林、土地等立法中有明确的规定。例如,《瑞士联邦森林法》第14条第1款规定:“各州应当确保公众可以进入森林。”根据该法第43条第1款第2项之规定,任何人未经批准故意限制森林的可接触性,应当对其科处20000瑞士法郎以下的罚金。德国《拜仁州自然保护法》第22条第1款规定,人人都有权进入外部自然界的各个部分,特别是免费进入森林、山地、山崖、荒地、空闲地、滩涂、水岸和农地等。《俄罗斯联邦森林法典》第21条规定了“公共森林地役权”,根据这一规定,公民有权自由地在森林中逗留。《俄罗斯联邦土地法典》第23条也规定,在为了保障国家、地方自治或地方居民的利益而必需但又无须征收地块的情况下,可以依法设定公共地役权。

我国《物权法》第156条第1款规定:“地役权人有权按照合同约定,利用他人的不动产,以提高自己的不动产的效益。”此处地役权是意定地役权,以供役地和需役地的并存为条件。各国民法典除了意定地役权,大多还规定了基于公共利益的法定地役权或者公共地役权。例如,例如《菲律宾民法典》第二编“财产、所有权及其限制”第七题“利用他人土地的权利或地役权”共分三章,分别是第一章“地役权的一般规定”、第二章“法定地役权”、第三章“意定地役权”。《法国民法典》根据地役权的设立方式或者起因,将地役权分为自然役权、法定役权和意定役权;以设立役权之目的为依据,将地役权分为“私益性役权”与“公益性役权”。为了使我国的地役权制度能够回应公共利益保护和公众环境权的行使,我国民法典物权编应当对现行《物权法》第156条进行适当改造,建议增加一条:“国家基于电力、通讯等公共设施或者环境保护、文化遗产保护等公共利益之需要,可以通过法律设定公共地役权。”

(三)环境获益权

环境获益权与一般的地役权不同,它表现为进入某个场所并且取走某些物品的权利。在英美法国家,获益权是一种独立的权利。在大陆法系国家,获益权仍属于地役权的一种,但是由于获益权与一般的地役权确实有所不同,故将其单列为一项权利。

环境获益权可以追溯至罗马法。在罗马法时代,地役权通常根据需役地是土地还是建筑物分为乡村地役权和城市地役权。最典型的乡村地役权是个人通行权、运输通行权、道路通行权和引水权。但是,罗马法中的地役权还包括了特殊的获益权。乌尔比安在其《法学阶梯》第2卷中指出:“乡村地役权还应包括汲水权、饮畜权、放牧权、烧制石灰权及采砂权。(D.8,3,1,1)”此种见解为后来的《优士丁尼法学阶梯》所接受:“有些人正确地认为:取水、饮畜、放牧、烧石灰及挖沙权,应正当地算作对乡村不动产的役权。(I.2,3,2)”这里的取水权,是从邻人的水源或井取水的权利,数量以满足取水人自己及从属他的人的需要以及其土地的需要为限。饮畜权是让权利人的牲畜到达他人的地产并饮水的权利,它内在地包含驱畜通行权。放牧权是让权利人的牲畜在他人的土地上得到放牧的权利。烧石灰权和挖沙权是让供役地所有人允许邻地所有权在前者的土地烧石灰或采砂的权利。徐国栋教授认为,本段所列的五种乡村地役权,涉及的都是自然资源,这些自然资源的所有权与它们所处的土地所有权不同,是公共的,所以他人才可以到别人土地上来采用它们,因此,本段默示规定了自然资源的共有原则。

环境获益权也体现在当今许多国家和地区的法律中。例如,根据法国公产法,公产的一般使用可以采取不同的方式,最通常的方式是对公产的进入、通行和停车的自由,主要用于公共道路、海洋、河川、教堂、博物馆等公产。另一种方式是使用者可以自由取得公产的某些物体和产品。例如水、水产品、海草、砂石等。法国公产法的前一种使用方式是公共地役权的行使,后一种方式则为获益权的行使。根据德国联邦《森林法》第14条、巴登符腾堡州《森林法》第40条之规定,无论森林所有权属于国家、其他公法团体还是私人,人人都享有进入森林以及采集浆果与蘑菇等权利。另外,城镇居民还拥有每年无偿从森林中伐取一定数量柴火的权利。而按照德国渔业法规则,任何德国公民均有权根据公共使用规则进行近海捕鱼(也就是在主权领海范围内)。《俄罗斯联邦森林法典》第86条规定,公民有权无偿地在森林中停留,为自身的需要采集野生果实、浆果、胡桃、蘑菇、其他的食用森林资源、药用植物和专门的原料,有权参加在森林中举办的文化、保健、旅游活动和体育活动。如果立法未作其他规定,还有权在森林中进行狩猎活动。美国《路易斯安那民法典》第452条第1款明确规定:“公众可依据法律法规的规定使用公共物和共有物。只要不妨害共同所有人的财产权利,任何人均有权在河流、碇泊处和码头钓鱼,以及在海岸登陆、打渔、建庇护所、泊船、晒网等类似权利。”

与大陆法系将邻地取水、饮畜的权利归为地役权有所不同,英美法称其为“获益权”(profit),它是一种独立于地役权的权利。Profit的完整表达应该是“Profitaprendre”,这个词来源于法语,随着诺曼征服被带入英国并进入了英国的法律。最古老的有关获益权的案件,是进入他人所有的滨海土地采集海藻作为自己土地的肥料的案件,后来逐渐产生了从他人所有的土地上挖取泥煤或伐取柴木作为燃料的获益权,到他人的土地或水域中打猎捕鱼的获益权和到他人的土地上放牧等获益权。在英美法中,获益权与地役权虽属不同的权利,但是它们往往适用相同的规则。美国2000年的《财产法重述(役权)》也指出:“在美国的法律中,地役权和获益权在创设、解释、转让和终止等方面,通常适用相同的规则。”

环境获益权包括取水、垂钓、捡拾柴火、采摘蘑菇等权利。这种环境获益权类似于汪劲教授等人提出的“本能利用行为”,但也不完全相同。汪劲教授认为,本能利用行为,是指行为人在自然状态下为了生存繁衍、适应环境变化所进行的利用和改变环境的活动,换言之,是人们为了基本生存而本能地利用环境要素及其产生的生态效益。笔者认为,环境获益权不仅是为了人们的基本生存,也含有舒适性生存的要素在内。例如,人们采摘蘑菇、草莓、野花,可能并不是为了果腹,而是为了探寻自然奥秘、制作动植物标本或者为了装饰自己的家。人们在公共河流、湖泊垂钓可能也不是为了美餐一顿,而是“姜太公钓鱼愿者上钩”,为的是休闲、娱乐、消遣而已。这些恐怕都不能称之为为了基本生存的本能利用行为。

环境获益权在我国立法中已有零星体现,例如《水法》第48条第1款规定:“直接从江河、湖泊或者地下取用水资源的单位和个人,应当按照国家取水许可制度和水资源有偿使用制度的规定,向水行政主管部门或者流域管理机构申请领取取水许可证,并缴纳水资源费,取得取水权。但是,家庭生活和零星散养、圈养畜禽饮用等少量取水的除外。”笔者认为,我国民法典应当对环境获益权作一个一般性的规定:“公民为个人生活需要可以依照法律和习惯自由使用或者获取森林、草原、河流、海洋等自然资源。”然后再在《森林法》、《草原法》、《土地管理法》等自然资源立法中将此种权利予以具体规定。

或许有人会反对在民法典中规定有较强公法色彩的环境公共地役权和环境获益权。笔者认为,公法与私法的界限并非泾渭分明,公法私法化与私法公法化的现象在十九世纪末即已存在,晚近以来更是明显。从某种意义上来说,私法构成公法的“普通法”,而公法则是“特别法”,在没有特别的公法规范存在的时候,公法主体可以适用私法规范。以环境保护公共地役权为例,其固然具有公法性质,但并非不能适用私法规范,也并非不能规定于民法典之中。例如,根据《法国民法典》第639条规定,法国地役权按照产生原因之不同分为自然地役权、法定地役权和意定地役权。其中法定地役权,也称为“行政地役权”(servitudes administratives),是基于电力、通讯、国防军事等公共设施以及自然保护、文化遗产保护之需要而设定的地役权。法定地役权具有混合性质,因其不存在需役地,故其不是真正的地役权,但是某些法定地役权却同样适用地役权法律制度中的某些规则。在德国,地役权也存在法定特殊形式,例如《德国民法典》第917条以下规定的必要通行权以及各州法上的必要导线导引权,对于法定特殊地役权,部分准用民法典第1018条以下之规定。

就环境获益权而言,也可以通过民法典直接予以规定。例如,1997年《吉尔吉斯斯坦民法典》第232条规定,公民可以自由使用国家或市镇所有的森林、水库、道路及其他根据惯例和习俗可广泛获取的物品。显然,该条包含了对于自然资源的获取权。环境公共地役权与环境获益权的立法规定,根本原因在于部分环境资源因其形态上的不可分割性或者对于自然人生存的极端重要性,不能成为私有的对象,而应当直接作为民众共用之物。民众共用物概念可追溯至罗马法中人法物(res humanijuris),人法物包括共用物(res communes)、公有物(res publicae)和市有物(有的译为公法人物)(res universitatis)。而后,罗马法制度为英美法系的公共信托制度和大陆法系的公物(公产)制度所继承。这些保障环境公共地役权与环境获益权的法律制度具有较强的公法色彩,但在民法典中也可以作出一般性规定,具体的法律规则再由自然资源单行法予以规定。

事实上,我国的《物权法》也非纯粹的私法。例如,《物权法》第五章第46—第49条关于矿藏、水流、海域、土地、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、野生动植物等自然资源国家所有权的规定,实际上是将作为国家私产和国家公产(民众共用自然资源)的自然资源混同在一起,并未做类型化区分。其实,我国国家所有的自然资源有一部分是供公众直接使用的共用物,这种共用物在法国法上称之为公产。法国法将行政主体的财产分为公产和私产,前者原则上受到行政法的支配和行政法院管辖,后者原则上受私法和普通法院管辖。此种区别乃是大陆法系公物(公产)制度和英美法系公共信托制度共同之处,也为很多国家民法典所沿用。例如,根据《智利共和国民法典》第589—第595条之规定,智利国家所有的财产分为公用国有财产(或公共财产)与国家财产(或国库财产),前者是指供全体国民使用的街道、广场、桥梁、道路、水体、近海及其海滩等,后者是指使用一般不属于居民的国有财产,例如处于国境内且不为他人所有的一切土地,金矿、银矿、铜矿、汞矿等矿藏。《意大利民法典》、《阿根廷共和国民法典》、《巴西新民法典》等均有类似规定。笔者建议,我国民法典应当完善《物权法》关于国家所有权的规定,将自然资源国家所有权的客体类型化为国家公产与国家私产。在此基础之上,对作为国家公产的自然资源原则性地规定公众的环境公共地役权和环境获益权也就顺理成章了。

以上笔者阐述了环境权如何在民法典中予以确立。值得关注和对照的是,有的国家和地区在民法中可能并无环境权的规定。但是,通过宪法基本权利的对第三人效力(third-partyeffect)或者水平效力(horizontal effect),将宪法规定的环境基本权利适用于私人之间。例如,在美国的州宪法中,夏威夷州宪法第11条第9款和伊利诺伊州宪法第11条第2款明确规定环境权诉讼可以针对任何公私主体实施,承认环境权可直接适用于私人之间。

我国现行宪法并无环境权的明文规定,不存在将宪法环境权通过水平效力理论适用于民事主体之间的可能性。因此,如果民法典能够借鉴我国相关立法和司法裁判对于环境权的正面肯定,明确规定环境权的内容,对于保护环境和公民的环境利益,自有其积极意义。通过前文阐述,笔者最后提炼出以下两点结论,以供学界同仁和民法典制定者参考。

(一)环境权是公共性和个体性的有机统一

这是环境权区别于生命权、名誉权、财产权等传统个人权利的重要表现。环境权的公共性是基于环境资源本身的公共性特征,诚如环境经济学家汤姆·蒂坦伯格所言,许多共有的环境资源是公共物品,不仅包括爱默生提到过的“令人愉悦的风景”,而且包括清新的空气、清洁的水和生物多样性。环境权的公共性具体可以通过以下几个方面予以说明:(1)环境权的主体是公众,是自然人,通常某一地域的人共同享有;(2)环境权是对于共用环境资源的一般利用,通常无需许可;(3)环境权的目的是为了增进人们的福祉,包括维持基本生存、教育、文化、消遣、娱乐、科考等;(4)环境权的行使一般不具有排他性,例如甲在森林里采摘浆果不能排除乙作出同样的行为,甲享有清洁空气权也不能排除乙同时享有该权利。当然,环境权的各种子权利其公共性的程度也是有所区别的,一般而言,日照权、通风权、眺望权、环境安宁权的公共性较弱,私权利色彩较强;而清洁空气权、清洁水权、景观权、环境公共地役权、环境获益权的公共性较强,私权利色彩较弱。

需要注意的是,环境权的公共性并不是说环境权或者环境利益只是一种公共利益,而不是个人权利,公共利益与个人权利决不是相互对立、相互割裂的,而毋宁是相互依存、相互融合的。事实上环境权理论的提出正是为了克服将环境利益仅仅视为公共利益或者个人的反射性利益这种观点的局限性。环境权的公共性说明环境权是一种集体权利或者扩散性权利,这种权利本身当然一般具有公共利益的性质,但是环境权如果仅仅局限于此就不足以成为一种新兴权利。进而言之,环境权本身具有一定的公共性或者公共利益性质,但是环境权的行使却不像“民族自决权”那样只能由集体行使,环境权本身是可以为个人享有同时也为个人行使的,环境权的公共性并不能抹杀环境权的个体性。只有从这个角度观察,我们才可能认识到前述日本最高法院“国立景观诉讼”判决的重大意义。

(二)我国民法典应当确认环境人格权、环境公共地役权和环境获益权

环境权的公共性决定了环境权应当主要通过公法予以保护,而环境权的个体性则说明私法在环境权的确认和保护中也有重要作用,我国民法典不应缺席。当然,相对而言,环境人格权尤其是与相邻关系有关的环境人格权,私权色彩较强,更有必要通过民法予以保护。环境公共地役权和环境获益权的私权色彩较弱,但民法典仍然可以对其作出原则性的、一般性的规定,然后再由相关的具有较强公法色彩的自然资源法进行具体规定。换言之,民法典中关于环境公共地役权和环境获益权的原则规定乃是私法与公法沟通和交融的桥梁与中介。

感谢作者对本刊号的授权,为方便读者阅读,省略全文脚注,原文请参阅《中国地质大学学报》(社会科学版)2018年第06期。

声明

本网站刊载的部分文字、图片、音频、视频以及网页版式设计等来源于网络。

原作者如不愿意在本网站刊登其内容,请及时通知本站,本站将予以删除。在此,特向原作者和机构致谢!