时间:2020-08-22 来源: 责任编辑:秘书处

今天是当代著名法学家、杰出教育家、社会活动家、中国国际法学一代宗师、中国法学会环境资源法学研究会创始会长、中国环境法学的倡导者、开拓者和奠基人韩德培先生仙逝十周年祭日。先生在国内外法学界久负盛名,为环境法和国际法事业做出卓越贡献。继续因循先生的学术足迹,接力先生宏愿,不断将中国环境法治事业推向新的高峰,是我们对先生最好的怀念!

我1911年出生于江苏省如皋县。祖父韩大兴,原籍南京,家住今江宁县秣陵关附近方山脚下,世代务农。洪秀全领导的太平军进攻南京,占领秣陵关后,他参加了太平军,到处行军作战,因作战有功,擢升至“副将”。太平军失败后,他流落在苏州,为维持生计,改学手艺——织绸缎。当时的苏州,是绸缎业最发达的地方。他积攒了一些钱,就由苏州迁往如皋,开办了一个织绸缎的“机房”。后因竞争不过用现代机器织绸缎的新兴工厂,“机房”就逐渐衰微而终于停闭了。我的父亲韩志忠(后改名为韩静尘),年轻时读过书,有些民族意识,参加了一个以推翻满清统治为宗旨的所谓“乱党”,被捕入狱,经祖父花钱多方营救,才被释放。他起初帮助祖父经营“机房”,“机房”停闭后,他无业可就,一直赋闲家居。

我六岁起读私塾,十岁才转入小学二年级。因为在私塾里读过《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》,还有《千家诗》等等,有点旧学根底,写字也受过比较严格的训练,所以一进小学,我的成绩每学期总是全班第一。这个小学叫京江小学,是旅居如皋经营钱庄和银行业的镇江人办的,特别重视语文、算术和英语,因此我在小学里就已经读了几年英语了。十五岁小学毕业,当时家里经济拮据。祖父本想送我去做商店学徒,可是我坚决不愿去。恰巧如皋师范学校(全名叫江苏省如皋县第二代用师范)这时招考新生,不收学费、宿费和膳费,六年制,我就前往报名。参加报名的有四百八十八人,只录取四十名,考试结果,我以第四名被录取。这样,祖父也就同意我升学了。我在师范学校读了三年半,这三年半的学习生活是我一生中一个很重要的转折点。我不但认真地学习各门功课,还同时怀着极大的兴趣广泛地阅读课外的东西。我非常爱读杨贤江主编的《学生杂志》和陈独秀主编的《新青年》以及商务印书馆编辑出版的《东方杂志》和《小说月报》。我对梁启超的《饮冰室全集》以及《胡适文存》、《独秀文存》等,也都感到百读不厌。我还爱读巴金和茅盾的小说。此外,我还养成每天必读报纸的习惯。这个时期的学习,使我感到仿佛每天都在浩无边际的知识海洋里游泳和浮沉,使我大大地开阔了眼界,知道除了小小的如皋县外,还有一个广大复杂的中国和一个更广大更复杂的世界。

当时读师范的人,都有义务先在小学里做几年教学工作。我这时已不满足于在小学里教书了,我心里产生了一个要继续升学的强烈愿望。我想,与其再上两年半师范,不如趁早转学到普通中学去,以便由普通中学直接升入大学。但要转到普通中学去,必须交很多费,而我的家庭又负担不起,这使我感到十分苦恼。幸亏京江小学和如皋师范的几位老师,特别是在泰州(即今泰县)的一个舅舅,愿意资助我,我才拿定主意去报考南通中学。我本来只能报考高一下学期,但为了缩短年限,我却越级报考了高二下学期。报考高二下的有十几人,出榜后,出乎意外的是我竟名列第一。我很敬佩当时南通中学的几位老师,特别是教英语的顾挹乡老师,教高等代数的陆颂石老师和教国文的徐益修老师。他们都有丰富的教学经验,教学效果都很好,现在回想起来,我仍然十敬佩他们。我在通中时,我选读了一门法语,是一位在法国留过学的老师教的。

南通中学高中部分文科班与理科班,两班分开上课。我在文科班读了一年半,1930年夏季毕业。以一个越级考取的插班生,我毕业时的成绩仍为全班第一。在征得我舅舅的同意后,我更坚定了继续升学的决心。我本打算报考中央大学或清华大学外文系。但临时接到学校通知,说我成绩优秀,可以免考保送中央大学。我喜出望外,就没有报名参加考试,不料考期刚过,忽然又接到学校紧急通知,说因手续有问题,不能保送了。我乍听之余,顿时感到周身都变冷了。这简直是好事变成了坏事,怎么办呢?我在万分沮丧和焦急之际,从报纸上广告中,发现浙江大学仍继续招考史政系、教育系等新生,考试地点在杭州。我于是急急忙忙收拾行装,从苏北如皋经过上海赶往杭州,报考浙江大学史政系,考试揭晓后,我被录取了。这样,我就幸运地进了浙江大学史政系。这里,我应该补叙一下如皋师范的一位老师刘企苏(号之洵)先生。他就是资助过我的老师之一,他曾留学日本,所学的专业是“博物”,但他的中文非常好,因此他在如皋师范教国文。他特别常识我,在他知道我考入浙江大学后,特撰诗一首赠送给我。诗云:“已是小成日,行看及大成。学期徵实用,士耻盗虚声。努力崇明德,裁诗寄我情。他年如孔李,佳话纪师生。”他不但在经济上帮助过我,而且在精神上给了我很大的鼓舞和鞭策,我很感激他。

我在浙江大学只读了半年,因为教育部决定将浙大的史政系合并到中央大学去,我又从浙大转往中央大学。但这半年的学习,却给了我一种意想不到的收获。当时浙江大学文理学院的学生,不管是读文科还是读理科的,都一律须读数学、物理、化学、生物等课程。我在如皋师范和南通中学时,虽曾读过这些课程,现在再加深这些方面的知识,对一个社会科学工作者来说,还是很有必要的。现在很多人主张,读社会科学的人也应读点自然科学,浙江大学早已这样做过,不能不说是有“先见之明”了。

到了中央大学,我本来可以转入历史系或政治系。但我在法律系听了系主任谢冠生老师的几堂课后,感到读法律也很有意思。他讲的课是“法理学”,他讲得深入浅出,条理分明,内容丰富,真可谓引人入胜。听他讲课的人,不限于法律系的学生,他系的学生旁听的也很多,教室里坐不下,许多人都在窗子外面站着听。这是我从来没有见过的现象。于是这决定转入法律系。听了谢老师的课,对于我选择法学作为我的专业,可说起了决定性的作用。他除讲“法理学”外,有时还开“中国法制史”或“罗马法”,这两门课都不容易讲,而他却讲得津津有味,毫不枯燥,实在难得。初到中大时,中大有一种现象和中学里不同,就是学生爱上课就去上,不爱上课也可以不去。我除了对当时的“党义”不感兴趣,有时不去上外,其他课程我都是很认真地去上的。不过,我觉得单凭上课并不能满足我的求知欲望,我总是尽量利用课外时间自己看书。中大的孟芳图书馆,藏书很丰富,我是这个图书馆最常去的“不速之客”之一。我这时已经能读英、法两种外文的原著了。例如我曾读过英文原著奥本海的《国际法》、戴赛的《英宪精义》、庞德的《法律哲学导论》、《法律与道德》等;我也曾读过法文原著狄骥的《公法的变迁》和《私法的变迁》等。我除用英、法两种外文已能看书外,又利用时间旁听了德文和日文。我读书的兴趣,相当广泛。我不但读法学方面的著作,还喜欢读文学、哲学、经济、历史等方面的书,尤其爱好传记文学。

在中大时期,有一件事对我的影响很大。和我同房间的同学,有一位叫窦昌熙(又名窦止敬),也是如皋人。他是大革命时代的中共党员。蒋介石背叛革命后,他在上海被捕,在狱中关了几年,因此与党失去了联系。他出狱后,在中大读中文系,常常介绍一些进步书刊给我看,因而我对马列主义开始发生兴趣。南京是当时国民党政权的首都,当然不能公开看这方面的书,而只能避着别人悄悄地看。我曾看过《共产党宣言》(英文本)、列宁的《国家与革命》(英文本)。我对《共产党宣言》发生如此浓厚的兴趣,我把它的英文本全文都抄录下来。记得英国有一位社会主义学者,名叫比尔(MaxBeer),在他所著的《英国社会主义》一书中曾说:“读了《资本论》,会使人精神为之一振。”(大意如此)我看过《资本论》(英文本)第一卷和《共产党宣言》后,就有这种感觉。它使我认识到人类社会的发展前途,必然是由资本主义走向社会主义,最后实现共产主义。这个认识使我对中国共产党十分崇敬和爱戴,也使我很容易接受中国共产党结合中国当时的实际情况所提出的“停止内战,一致抗日”的主张。这个认识还使我理解到,要真正弄清楚法律的来龙去脉,不能只从法律本身去寻求,更不能从神的意志或人的主观愿望去寻求,而应从社会的经济基础去寻求。这对我以后的法学研究工作第一次指出了一个新的方向,使我感到如拨去雾而见青天。

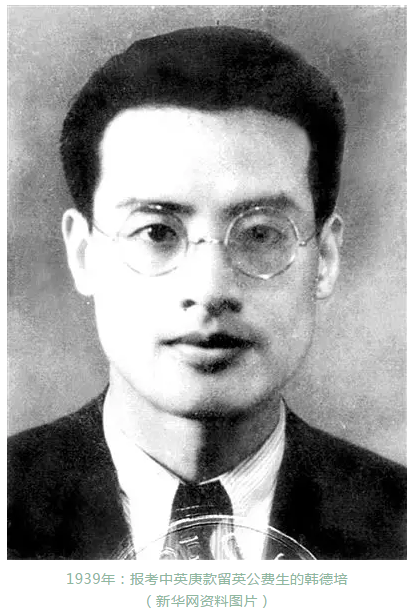

1934年在中央大学法律系毕业,获得法学士学位。这时我又产生了一个新的念头,就是希望有一天能到外国去深造。记得我在如皋师范读书时,在当地有一首广为流传的诗:“男儿立志出乡关,学不成名誓不还。埋骨岂须桑梓地,人生何处不青山。”这首诗又常常涌上我的心头。我又看到李季著的《马克思传》,描写马克思寓居英国伦敦时,在极端贫困的情况下,依然每天到大英博物图书馆去读书的情景,马克思的那种勤奋好学锲而不舍的精神,又深深地激励着我,鼓舞着我。可是要到外国去读书,谈何容易?就我的情况而论,除了考公费出国外,别无其他办法。于是我下了决心,一定要做充分准备,等待时机去考公费。这时中大编辑部需要一位编辑人员,主编学报和校刊。我想这倒是一个好机会,可以让我充分利用中大图书馆,进行这方面的准备。我毛遂自荐,就开始承担了这种编辑工作。事实上,我无论在工作时间或工作之余,只要稍有空闲,就抓紧时间,阅读从图书馆借来的大量书籍。几年之内,我做的笔记积累了高高一大堆。在我1939年考取中英庚款出国之前,我还撰写和翻译了一些论文,在校内外刊物上发表。

不过,我并非一个“死读书、读死书、读书死”的人。正由于我已接触到马列主义的进步思想,又看到当时的中国在日本帝国主义的疯狂侵略和进攻下,正处于危急存亡之秋,我又积极参加了党所领导的抗日救亡运动。我和中大毕业的几位进步同学蒋孟引、邓启东、李昌董等组织了一个“现实社”,并自己出资合办了一个刊物名叫《现实》,运用马列主义的观点分析和评论时事及其他问题。地下党员狄超白同志也对这个刊物给予了积极支持,并帮助写稿。同时,我还与南京各界民主人士密切联系,进行抗日救亡活动。我常和孙晓村、王昆仑、曹孟君、陈勇进等同志,秘密开会,交流各方面情况,并积极推动组织南京各界救国会,以扩大抗日救亡的力量和声势。我也常和中大进步学生薛宝鼎、后文翰(以后改名为后奕斋)同志等有来往,以推动南京的学生运动,加强学生中间的抗日救亡组织。我曾和南京各界的民主人士一道,在清凉山接待过从上海来的著名民主人士史良、沙千里、陈传纲等,也和他们一道去中山门外见过冯玉祥将军和他的夫人李德全,并在他们家里观看苏联电影。后来,在日本飞机大举轰炸南京的时候,孙晓村和曹孟君两同志被捕,我则随中大迁往重庆,我们在南京从事抗日救亡活动常常见面的许多同志都分散了,很少有见面的机会。我到重庆以后,除继续搞编辑工作外,还兼任教学工作,尽管工作比较紧张,仍和中大的进步学生保持密切的联系,并且因此曾受到校方的警告。

1939年中英庚款董事会招考留英公费生二十四名,其中有一名是专攻国际私法。我觉得机会来了,就报名应考,居然录取了。中英庚款考试,大家都认为是十分严格的,报名的人很多,而录取的人却很少,一个学科通常就只录取一名,所以是不容易被录取的。我既被录取,自然感到很高兴。1939年9月1日我已拿到飞机票,准备第二天清晨乘飞机由重庆飞往香港,以便转往英国。可是当天晚上,中英庚款董事会忽然接到香港电报,说欧战已经爆发,所有在香港的英国轮船一律调往新加坡集中,留英公费生暂停出发。于是一团高兴,不得不暂时收起。我仍回中大,一面等待消息,一面继续从事教学工作。欧战愈演愈烈,在重庆等待了将近一年,才由中英庚款董事会决定,所有考取的二十四人,一律改赴加拿大学习。1940年7月底,我和在重庆被录取的人及家属分乘两架飞机,从重庆飞往香港,办好出国手续后,又乘轮船转往上海,办理治装等事宜。我们被录取的二十四人在上海集中后,就同乘加拿大的“俄国皇后号”由上海起程,经过日本前往加拿大。船抵加拿大西海岸维多利亚岛时,乘客们都舍舟登陆,一览岛上的风光。这个岛面积并不大,但却十分秀丽,到处树木成阴,绿草如菌,简直像个大花园。家家户户的房屋四周,都栽满各种花卉,群花怒放,斗艳争奇,煞是好看。我们坐在汽车里,望着窗外这一片和平宁静的景色,莫不啧啧称羡。

我在加拿大进了安大略省多伦多大学。它是加拿大最大的一个大学,有名的白求恩大夫,就是从这个大学的医学院毕业的。作为法学院的研究生,我主修的学科是国际私法。我的导师是汉考克(Moffatt Hancock)教授。他在法学院教授当中年纪最轻,高度近视,待人很诚挚。他对国际私法有比较新的见解;他对涉外案件中的法律适用问题,不赞成采取传统的“既得权”学说,而主张从政策的角度去考虑和决定应适用的准据法。他可说是当时国际私法学界的一位新秀。若干年后他转往美国加里福尼亚大学、斯坦福大学任教,成为名噪一时的最出色的国际私法教授之一。他所发表的一些论文中的观点,对现代美国最新国际私法学说的形成产生了很大的影响。我在那里读了两年,第一年除读国际私法外,还读了四门普通法课程,即契约法、侵权法、财产法和刑法。这些课程主要是由任课教师预先布置很多阅读的材料,然后定期进行面谈,他可以向我提一些问题,我也可以向他质疑问难。到一定时期,他就出题目让我写一篇较短的论文,写好后再由他定期进行评议。第二年是在汉考克教授的指导下写硕士论文。我的题目是《国际私法中的实质与程序问题》。我搜集和引用了大量英美和加拿大的判例,结合英、美、加一些学者的观点进行了分析,并提出我自己的看法。这篇论文写完以后,再交汉考克教授审查。他看过以后,告诉我说:“你写的论文很好,我简直用不着改一个字。”我很顺利地通过了答辩,取得了硕士学位。这是当时该校法学院的最高学位。在多伦多市区,还有一所奥斯古德大厦法学院(Osgoode Hall Law School),院长福尔肯布里奇(Dcan Falconfridge)年纪比较大,是一位在国际上早已知名的国际私法学者。我也常去拜访他,向他请教,他也给了我不少教益。

1942年我从加拿大转往美国,到哈佛大学法学院继续进行研究。这时我决定不再读学位了,而是利用这里世界上最好的一个法学图书馆所收藏的极为丰富的书刊,进一步进行有计划、有重点的研究。我把我的精力主要集中于广泛认真地阅读国际私法、国际公法和法理学三方面的书刊,并尽量收集有关的资料。特别在国际私法方面,我花了较多的时间,做了大量的详细的笔记。此外,我还听了当时几位有名学者的课,如格里斯沃尔德(Erwin N.Griswold)的“国际私法”,赫德森(Manley O.Hudeson)的“国际公法”和庞德(Roscoe Pound)的“法理学”,都觉得受益不浅。我在这个时期,还撰写了国际法私法新著的书评和评介庞德的社会法学派学说及凯尔森(Hane Kelsen)的纯粹法学说的文章,发表于浙江大学发行的学术刊物《思想与时代》及其他刊物。

我本来估计,只要抗日战争一结束,我就可以回国了。不料抗日战争尚未结束,由于日本偷袭珍珠港,太平洋战争又爆发了。我只得继续蹲在美国,继续进行我的研究工作。除研究工作外,还有两件事值得提一提。第一,当时在哈佛大学的中国留学生相当多,其中也有一些思想比较进步的。在浦氏三兄弟(即浦寿海、浦寿昌、浦山)和丁忱的倡议下,我们成立了一个“明志社”,常常座谈一些有关中国和世界的重大问题。我们还曾就毛主席发表的《新民主主义论》(根据英译本)进行了座谈,大家发言热烈,气氛非常活跃。第二,我知道董必武同志是中国共产党的老一辈革命家,是过去在日本学过政法,在解放区也主管过政法工作的。1945年,他到美国旧金山参加联合国的筹备会议,后来又到了纽约,应“华美协进社”的邀请去作了一次讲演。在他讲演过程中,有一些受国民党唆使的中国留学生在会场捣乱,向董老提出种种无理取闹的问题。我从华文报纸上得知此事,就写了一封信给董老,一方面说明这些留学生是在留美中国学生中的极少数,他们不能代表我们在美国的绝大多数留学生,他们的这种捣乱行为是应该受到谴责的;另一方面我也向他请教,怎样进行法学研究才能最有利于未来的中国。出乎我意料之外,我很快就接到了董老的亲笔回信。他说他知道这些学生是些什么人,他是不会把乌鸦看做凤凰的,同时他又指出从事法学研究,一定要理论联系实际,特别是中国的实际。他是用钢笔写的文言文,我读了以后,不但受到了非常有益的教导,而且觉得他虽然是中共重要领导人之一,却一点没有架子,他不假秘书之手,自己亲笔写信给我,使我很受感动。后来全国解放后,我又和他通过信。他有一年到武汉时,还曾派人接我到他下榻的东湖宾馆去谈话。他对我国必须建立社会主义法制的高瞻远瞩的见解和他平易近人的态度,给了我十分深刻的印象。我在回国以前,在纽约小住,曾在哥伦比亚大学跟一位俄语教师学习了俄语。

1945年太平洋战争以日本的无条件投降而告终,我们中国的八年抗日战争终于取得了最后胜利,第二次世界大战宣告结束了。我渴望回归祖国,就在年底乘美国第一艘开往远东的运输舰,从美国西雅图出发,回到了上海。多年不见的祖国,又呈现在眼前,我激动得泪眼模糊,不知说什么才好。在我回国以前,我已应武大校长周鲠生先生之聘,到武大法律系主教。不久,浙江大学又想聘请我去担任法学院院长兼法律系主任。我因为和周先生已有约在先,就仍然来到武大。我在回国前,担心国内法学图书太少,不够用,自己花了不少钱和精力,购买了几箱图书运回来。可是一到武大,却发现武大图书馆的法学图书相当丰富,各种外文书刊除新近出版的以外,几乎应有尽有,我感到十分高兴,认为自己来到了一个能做学问的地方。从此以后,一直到今天,中间虽然北京大学几次想调我去,但因武大坚决不放,没有去成,我就在武大蹲了下来,到现在快满四十年了。

我到武大后,担任法律系教授,不久又兼任法律系主任。我讲授的课程,主要有国际私法、国际公法、外国法律思想史等。从我回国以后,国共之间的战争,由于蒋介石坚持要打内战,就从开始酝酿,发展到局部进行,再发展到全国展开。国民党统治区物价飞涨,法币急剧贬值,人民生活困苦不堪。学生运动一浪接一浪地不断掀起,而国民党对内采取的高压手段也愈来愈凶,同时它对美帝国主义却又卑躬屈膝,百依百顺,甚至不惜丧权辱国,卖国求荣。我这时写了一些文章,在《观察》杂志上发表,如《我们所需要的法治》、《评中美商约中的移民规定》、《评现行的出版法》、《征用豪门富室在国外的财产》等,揭露国民党政府实行法西斯专政,出卖民族利益,掠夺国家财产的反动实质。1947年国民党出动大批军警,在各地镇压学生运动,我曾草就《对当前学生运动的看法》一文,对学生运动表示同情和支持,经征得武大几位教授张培刚、金克木、邓启东等的联合签名后,印了二百多份,在武汉三镇散发张贴,引起了武汉军警的惊慌不安。不久,武汉特种刑事法庭又传讯武大进步学生,意图加以迫害,我曾以武大教授会代表名义,出面进行营救,并发动法律系教师,准备出庭为他们进行辩护。特刑庭终于被迫将全部传讯学生释放回校。同年武大“六一惨案”发生,武汉警备司令部于6月1日清晨派军警数千人开到武大,包围学校,枪杀学生三名,逮捕师生多人,在全国引起极大震动。武大教授会开会决定罢教,推举我和曾炳钧教授二人起草《武大教授会罢教宣言》,对国民党提出强烈抗议。我还和教授多人,到“武汉行辕”进行交涉,要求严惩凶手,并保证以后不再发生类似事件。武汉解放前夕,我参加地下党所领导的“新民主主义教育协会”,暗中进行护校保产活动,以迎接解放。我从北美回国以后,直到武汉解放,本想整理出版一本较有分量的《国际私法》专著,但因连年参加政治活动,时间和精力都不允许,这个愿望始终未能实现。不过,在国际私法方面,我还是发表了一篇较长的学术论文,刊登于《武汉大学社会科学季刊》1948年第9卷第1号。

1949年武汉解放后,我仍然继续担任武大法律系教授兼系主任。武大成立了校务委员会,党派徐懋庸同志来武大负责党的领导工作。他在行政工作上的名义是“秘书长”。不久,我除担任法律系教授和系主任外,又被任命为“副秘书长”,协助他和校委会掌管全校性的日常工作。解放初期,苏联和东欧国家来武大参观访问的外宾特别多,都由我出面接待,并向他们介绍学校的情况。全校性的大报告,除由徐自己作外,他常常指派我去工作。虽然他这样信任我,对我很放心,我却不敢掉以轻心,每次作大报告前,总是兢兢业业地做好准备,不但预先把讲稿拟好,而且还记得相当熟,讲时不必看稿子,可以比较自然地顺口成章地讲出来。当时武大师生喜欢听我作大报告,也许就是这个缘故。1951年起,改行校长制,我又改任副教务长。那时教务长是何定杰老教授,他身体不大好,很少到办公室办公,教务处的担子主要就落在我身上。1952年进行高校院系调整,我常常出席中南高教部召开的会议,参加制订中南区高校院系调整规划。该规划确定以后,又由我向武大全校师生员工作传达报告,并布置如何具体着手进行调整。从开始实行高校统一招生以来,我就参加主持中南区六省(指湖北、湖南、江西、河南、广东和广西。后来去掉河南,改为五省)的高校招生工作,每年暑假不但不得休息,而且比平常还更加忙碌和紧张。有一年夏季,高校招生工作刚告结束,我因过于劳累,十二指肠溃疡出血,不得不住院治疗和休息了。尽管全校性的行政工作很忙,我还是照旧兼管法律系的工作,并主讲“国际私法”课程。我还抽出时间,将《苏联的法院和资本主义国家的法院》一书从俄文译成中文,由湖北人民出版社出版。由于我比较认真负责地进行工作,曾被推选为武汉市教育工作者劳动模范,出席了全市教育工作者劳动模范大会。

俗语说:“天有不测风云,人有旦夕祸福。”1957年在“反右斗争”中,我虽然没有“大鸣大放”,却也被戴上“右派”帽子,说我是武大全校“右派分子”的幕后人物,是什么“反党反社会主义”的“山中宰相”。我始终坚持实事求是,有错误就应承认错误没有错误绝不承认,因而我的最大的一条罪状就是“态度极端恶劣,”结果被撤销了一切职务,还被送往数百里外的一个农场去劳动。1960年我的“右派”帽子摘掉了,1961年我仍回学校,在外文系教英语(武大法律系已于1958年合并到中南政法学院去了)。直到1966年,我尽心尽力地教了几年英语,据说在学生中间还是很受欢迎的。可是一到史无前例的“文化大革命”时期,我不但被批斗,被抄家,而且还被重新戴上“右派”帽子。我自问并无任何过错,怎么又来这一套呢?我两次当了“右派”所经受的种种待遇,实在一言难尽,这里就不用细述了。

1976年“四人帮”及其同伙垮台了。党的十一届三中全会以后,经过拨乱反正,党又重新走了马列主义毛泽东思想的正确轨道,而且全党全国的工作重点很快地转移到以经济建设为中心的四化建设上来了。我在“反右斗争”和“文化大革命”中两次被错划为“右派”的问题,都彻底平反,得到纠正了。我又恢复了原来的教授职称和工资待遇。1979年武大法律系重建后,我又被任命为法律系主任,还兼任两个研究所——武大国际法研究所和中国环境科学院与武大合办的环境法研究所——所长。这几年内,我先后出国四次:第一次是1980年赴荷兰首都阿姆斯特丹,参加一个国际性的法学大会,宣读了论文《中国正在加强社会主义法制》,并和出席大会的台湾代表在“两个中国”问题上进行了面对面的斗争,博得许多国家的代表对我们的热烈支持。第二次是1981年赴南美乌拉圭首都蒙得维的亚,出席联合国环境规划署召开的“环境法高级官员与专家会议”,结识了不少国家的环境法专家,并从此和他们建立了联系。第三次是1982年应美国埃德加·斯诺纪念基金会的邀请,前往美国密苏里大学和其他十几个大学,以法学客座教授和富布莱特亚洲学者的身份进行讲学,着重介绍中国近几年来加强社会主义法制和发展法律教育的情况,受到听讲者的高度评价和热烈欢迎。密苏里州首府堪萨斯市市长,曾授予我“荣誉市民”的称号。美国西北大学法学院院长肯特(StephenKanten)教授,根据我的两篇英文讲稿,整理成一篇题为《中国的法律教育》的英文长文,用我和他的名义,发表于著名的法学期刊《美国比较法季刊》,受到许多国家法学界的重视和好评。第四次是1984年赴日本东京参加联合国亚太经社理事会召开的“环境与发展的立法与制度会议”,除向大会提出两篇有关我国环境状况和环境立法的英文论文外,并在大会上介绍了我国近年对环境保护所采取的种种重要措施,帮助与会的各国代表进一步了解我国在环境保护方面所做的重大努力。

我所主持的武大国际法研究所,近年招收了不少研究生。前年毕业的一位硕士研究生,专攻国际私法,是由我负责指导的。他写的硕士论文,质量很高,不久将由武大出版社出版。由于他的成绩很优秀,他毕业后即获得美国密歇根大学法学院奖学金,又前往继续进修,已取得另一个法学硕士学位(严格地说,由于学制不同,美国的这种硕士学位和我国的硕士学位不同,应该说更高一些)。去年夏季,他到荷兰海牙国际法学院参加一个高级短期讲习班听讲,他的考试成绩特别优异,深得主讲者的赏识和器重。我从今年(1985年)起,还招收了博士研究生。政府有关部门,在处理重大涉外法律问题时,有时要我提供咨询意见,我都积极提出意见,以供参考。例如1981年,我国因财政困难拟中止和某些外国公司所签订的涉及重大建设项目的一些合同时,外方要求巨额赔款,我就曾应中央有关部门的邀请,全面地进行了分析,提出一些意见,颇受有关部门的重视,从而避免了重大经济损失。1983年,我主编了一本《国际私法》,作为高等院校的法学教材,出版后立即销售一空(可惜出版社未将清样送给我校阅,就匆忙付印了,结果印错了不少地方);现已进行第二次印刷,印好后据说也很快售完。我觉得在国际私法研究方面,我国目前有些同志对冲突法的研究不够重视。我认为这是一种偏向。因此,我曾和另一同志写了一篇论文,题为《应该重视对冲突法的研究》,刊登于《武汉大学学报》(社会科学版)1983年第6期,并被收入法律出版社为纪念中华人民共和国建国三十五周年而编辑出版的《中国法学文集》第1辑中。1983年,我还负责将我国著名的马克思主义理论家李达同志的遗著《法理学大纲》整理出版,并为该书写了《序言》。李达同志是中国共产党创始人之一,是我国最早运用马列主义的观点研究法学的一位带路人,他的这本著作是我国法学界的一份很可珍贵的遗产。

我现在除担任武大法律系教授、名誉系主任、校务委员会委员外,还继续兼任国际法研究所和环境法研究所所长。此外,我还是中国社会科学院政治学、法学规划领导小组成员,国务院学位委员会法学评议组成员,国务院经济法规研究中心顾问,中国经济法研究会顾问,中国国际经济法研究会顾问、中国法学会、中国国际法学会理事,湖北省社会科学联合会理事,湖北省法学会名誉会长,《中国大百科全书·法学卷》编辑委员会委员。1980年加入九三学社,是九三学社第七届中央委员会顾问,又是全国第六届政协委员。1982年当选为“国际资源和自然保护联合会”和其下属“环境政策、法律与管理专门委员会”委员,1986年当选为“世界城市与区域计划学会”理事。1984年加入中国共产党。1984年出版的《中国大百科全书·法学卷》,将我作为“当代中国的法学人物”之一,立一专条,作了简要的介绍。北京出版的《法学杂志》1984年第3期,以《追求真理,守志善道——访著名法学家韩德培》为题,发表了一篇访问记,对我也有所介绍。我深深感谢各方面对我的厚爱和奖掖。我现在已七十四岁了,应该在感奋之余,充分利用有生之年,为培养我国的法学专门人才,加强我国社会主义法制,保障和促进我国四化建设的顺利进行而继续做不懈的努力。

【文章来源】本文原刊载于《世纪学人自述》。

声明

本网站刊载的部分文字、图片、音频、视频以及网页版式设计等来源于网络。

原作者如不愿意在网站刊登其内容,请及时通知本站,本站将予以删除。在此,特向原作者和机构致谢!