时间:2020-08-23 来源: 责任编辑:秘书处

长江保护立法中的利益冲突及其协调

【作者简介】魏圣香,华东理工大学法学院讲师,博士,研究方向:环境法、国际法。

【基金项目】国家社会科学基金专项项目“改革生态环境监管体制重大法律问题研究”(18VSJ040);上海市人民政府政策决策咨询研究基地课题“长三角地区环境污染协同治理研究”(2019-YJ-N03-B)。

【文章来源】本文原刊载于《南京工业大学学报(社会科学版)》2019年第6期。

【摘要】为长江专门立法被视为保护长江的重要一环,因为现行法无法满足长江生态环境保护的现实需要。从历史维度和现实考量出发,长江立法面临诸多利益冲突:经济发展与生态环境保护、中央利益和地方利益、不同的水资源利用用途、流域管理与区域管理、政治管制手段与市场机制。长江立法想要实现预期的良好保护效果,必须对这些利益冲突进行有效的协调。国家可借助长江流域水资源配额交易制度协调经济发展和环境保护之间的冲突,创设专门的生态环境补偿基金来满足中央和地方的不同需求冲突,选择合理的水资源分配模式来协调水资源使用冲突,鼓励各方积极参与长江管理进而实现善治。只有如此,长江立法才能有效实现生态环境保护的目标。

【关键词】长江立法;经济发展;生态保护;央地分权;资源利用冲突;水资源分配;生态补偿基金;多中心治理

目录

一、长江保护的本质及其法制现状

二、长江保护立法中的利益识别及其冲突

三、长江保护立法中的利益冲突的协调

四、结语

长江作为我国的第一大河,在我国的经济和社会发展中扮演着重要角色。一方面,长江是我国水资源的重要提供者,它提供的水资源总量约占全国的35%,全国超过1/3的人口、城市依靠这种水资源[1]。另一方面,长江流域是横跨我国西部、中部和东部的黄金经济带,生产了全国1/3的粮食,创造了全国1/3的国内生产总值。不过,由于自然气候变化的影响和不合理开发活动的不断加剧,长江的水资源、水生态和水环境状况面临前所未有的挑战[2]。我国政府一直关注长江的管理保护(2)1955年长江流域规划工作全面展开,1959年提出了规划要点报告,1983年开始了对规划要点报告的修订补充工作,1990年国务院审查批准了《长江流域综合利用规划报告》。,1949年开始组建长江水利委员会来管理长江。特别是党的十八大以来,党中央、国务院出台了一系列治江新理念、新政策,为长江流域的保护和治理开发指明了方向。2016年1月,习近平总书记在重庆推动长江经济带发展座谈会上指出,“当前和今后相当长一个时期,要把修复长江生态环境摆在压倒性位置,共抓大保护,不搞大开发”“要用改革创新的办法抓长江生态保护”。2016年3月,中共中央政治局审议通过《长江经济带发展规划纲要》,明确提出要研究制定《长江保护法》。2018年4月,习近平总书记沿长江进行考察时强调,“长江经济带建设要共抓大保护、不搞大开发,不是说不要大的发展,首先立个规矩,把长江生态修复放在首位,保护好中华民族的母亲河,不能搞破坏性开发”。

正是由于现有的法律法规无法满足长江大保护的需要,国家将长江保护立法提上重要议事日程。2016年5月,中共中央、国务院正式印发《长江经济带发展规划纲要》,明确提出“抓紧制定《长江保护法》,规范和约束各类利用自然资源的行为,使长江生态环境保护有更严格的法律保障”。在水利部的指导下,长江水利委员会从20世纪90年代即着手开始“长江法”的立法前期研究[3]。2017年底,全国人民代表大会环境与资源管理委员会称将启动立法程序,建议全国人大常委会将长江流域立法列入第十三届全国人大常委会的立法规划[4]。但是,制定一部精良的“长江法”绝非易事,需要正确识别和协调长江保护立法中的各种利益及其冲突。

一、长江保护的本质及其法制现状

1.长江保护的本质:绿色发展

长江是我国经济重心所在、活力所在,是连接丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的重要纽带。从历史维度来看,长江在中华民族的历史长河中一直扮演着重要角色。长江流域自唐宋以来一直是中国的经济发达地区,近代又是我国现代工业的发祥地[5]。长江丰富的自然资源造就了世界上可开发规模最大、影响范围最广的经济带、资源带和产业带,在中国国土开发、生产力布局和社会经济方面,均具有极为重要的战略地位[6]。

为满足快速的经济发展和城镇化建设需求,长江沿岸省市对长江的饮用水、排污纳污、港口航运、资源能源等供养索取持续增长[7]。随着长江流域开发强度的持续增加,长江面临着水源涵养功能下降、水域污染严重、湖泊萎缩与湿地减少、流域生态系统受损以及重大工程建设生态环境影响不断显现等问题。这些问题不仅严重威胁长江的生命健康,而且还直接关系到长江流域经济社会的可持续发展,并危及国家供水战略安全[6]。譬如,社会经济发展加剧对河湖的侵占和水体污染,水电开发导致河流碎片化,乱占、滥用岸线资源对河势稳定、防洪安全、环境安全造成较大隐患。

近年来,国家对长江保护日趋重视,习近平总书记在重要讲话中多次强调长江保护的重要性,提出“共抓大保护,不搞大开发”的长江保护精神。按照“共抓大保护,不搞大开发”的精神,长江生态环境保护处于第一位置,是长江经济带建设的根本性基础,长江经济带建设应该是绿色经济带建设。

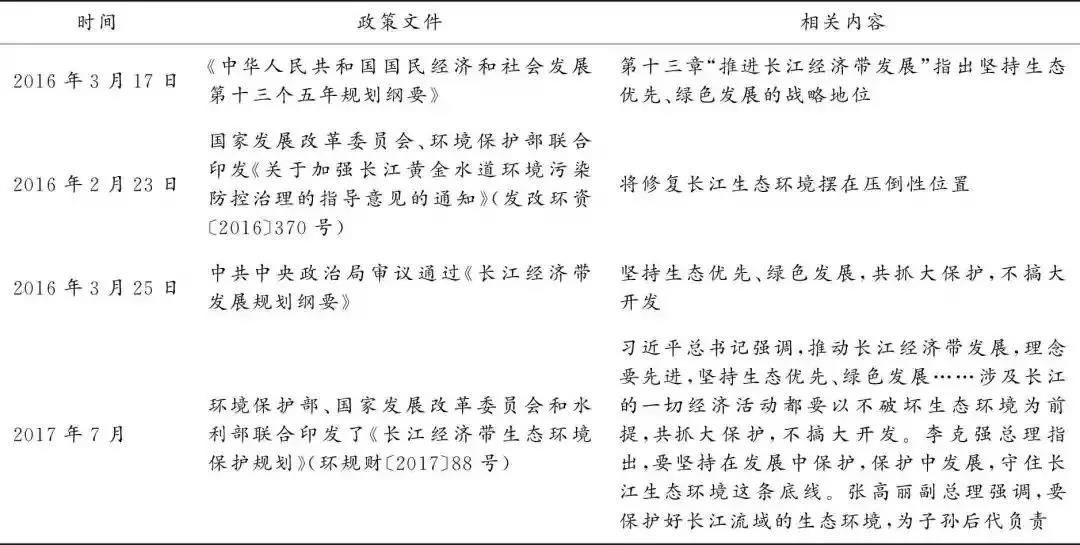

在国家发布的诸多有关长江经济带建设的重要文件中,生态环境保护一直在长江经济带建设中得到强调(见表1)。从这些政策文件的基本规定来看,生态环境保护在长江经济带建设中处于优先地位。譬如,《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》《长江经济带发展规划纲要》均强调“生态优先、绿色发展”在长江经济带建设中的战略地位。

表1近年来长江经济带建设与长江保护相关文件

2.长江保护的法制现状

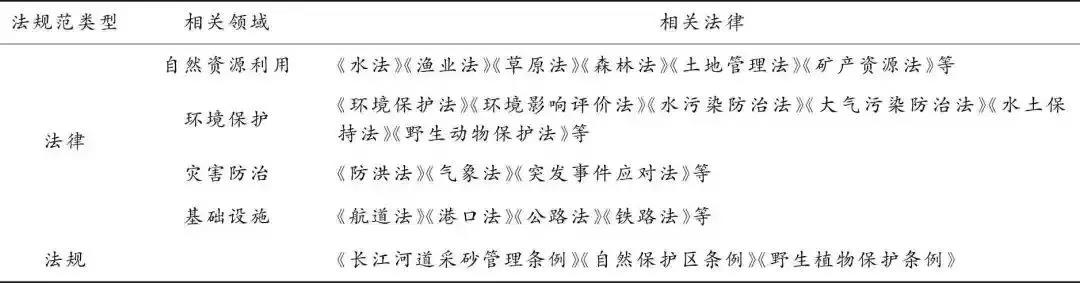

虽然制定长江保护法的呼吁由来已久,但是长江流域仅有《长江河道采砂管理条例》这一单项立法,而没有专门的长江流域综合立法。不过,这并非意味着长江保护一直处于无法可依的状态。事实上,我国与长江生态环境保护具有一定关联关系的法律有30多部(见表2)。尽管与长江生态环境相关的法律法规数量不少,但是,与长江生态环境保护的迫切法制需求相比,现行的相关法律法规在保护生态环境时存在很大局限。

表2长江保护相关法律法规

参见:付琳,肖雪,李蓉.《长江保护法》的立法选择及其制度设计[J].人民长江,2018(18):1-5.

注:表中法律法规皆简称。

第一,法律的威慑效果不佳。从长江的生态环境保护现状来看,现行的各种相关法律法规的效果显然不太理想,对各种违法行为没有起到应有的威慑作用。比如,《中华人民共和国水法》(以下简称《水法》)对擅自修建水工程、非法取水等严重违法行为规定的罚款数额最高只有10万元,几乎无法产生对违法行为的威慑效果。

第二,法律衔接不够现象严重。虽然可以用来保护长江的法律法规数目众多,但是这些法律法规在保护长江的过程中常出现衔接不够的现象。譬如,在水功能区管理上便存在严重的不衔接问题。《水法》规定由水利部门提出水域限制排污总量意见,但《中华人民共和国水污染防治法》(以下简称《水污染防治法》)并未就如何与这一规定进行衔接设定相应的条款,结果导致法律的效果大打折扣。

第三,法律针对性不强。现存的与长江保护相关的法律法规主要关注一般层面的环境保护问题,对流域内产生的特殊的环境保护问题,缺乏应有的关注。譬如,就污染物排放标准而言,主要是国家标准和地方标准,缺乏针对流域生态环境保护所需的流域污染物排放标准。《水法》是针对全国水资源的管理所作出的一般性规定,而长江存在着许多有别于全国其他江河的地方,通过《水法》并不能解决这些“特殊”问题,必须通过专门的“长江法”来解决。

第四,管理碎片化现象严重。现行的与长江保护相关的管理存在严重的碎片化现象,未能很好地统筹流域上下游、干支流、行业间等各方面的关系。一是本质上的碎片化,即不同的政府机构处理水资源管理的不同方面,也就是说不同的机构负责不同但通常密切相关的各种问题。二是地域上的碎片化,即水流域被不同的机构加以管理,也就是说某一流域上交叉存在多个地缘政治边界[8]。

长江保护立法之所以存在上述诸多问题,其中一个重要原因在于现行的长江立法没有对长江沿江涉及的诸多利益进行很好的协调,结果导致长江保护法制在实践中难以取得预期的效果。因此,未来的长江立法需要识别并有效协调各种利益冲突,否则,即使进行专门立法,对长江的保护也难以奏效。

二、长江保护立法中的利益识别及其冲突

政策制定者和学界通常认为,长江的自然流域统一性决定了“长江法”势必是强调综合管理的流域型法律[3],并借此构建以流域保护综合规划为基础的长江流域管理体制。相对于传统的水立法模式,流域型立法通常面临更多的利益关系及其冲突,“长江法”和“黄河法”艰难的立法论证过程对此予以了很好的诠释[9]。要想确保长江立法既获得各方利益主体的支持,又能够达成预期的长江保护目标,长江保护立法必须准确识别立法过程中所涉及的各种利益及其冲突。从长江保护近几十年的实践历程来看,长江保护立法需要从下述几个方面解决好利益冲突问题。

1.经济发展与生态环境保护的冲突

长江保护立法的第一个需要解决的核心问题便是如何合理处理沿江经济发展和长江生态环境保护之间的冲突。新中国成立以来,长江为保障长江沿江区域的经济发展提供了重要的资源基础。当下,长江更是被视为中国经济发展的黄金经济带。不过,在长江沿江经济快速发展的同时,长江面临越来越大的资源压力和环境污染困扰。比如,由于长江沿江区域的经济快速发展和人口不断增长,长江水资源呈现出越来越匮乏的窘况,甚至到了难以满足各种合理用水需求的地步。毋庸置疑,长江保护已从要不要保护的阶段发展到了如何有效保护的阶段。

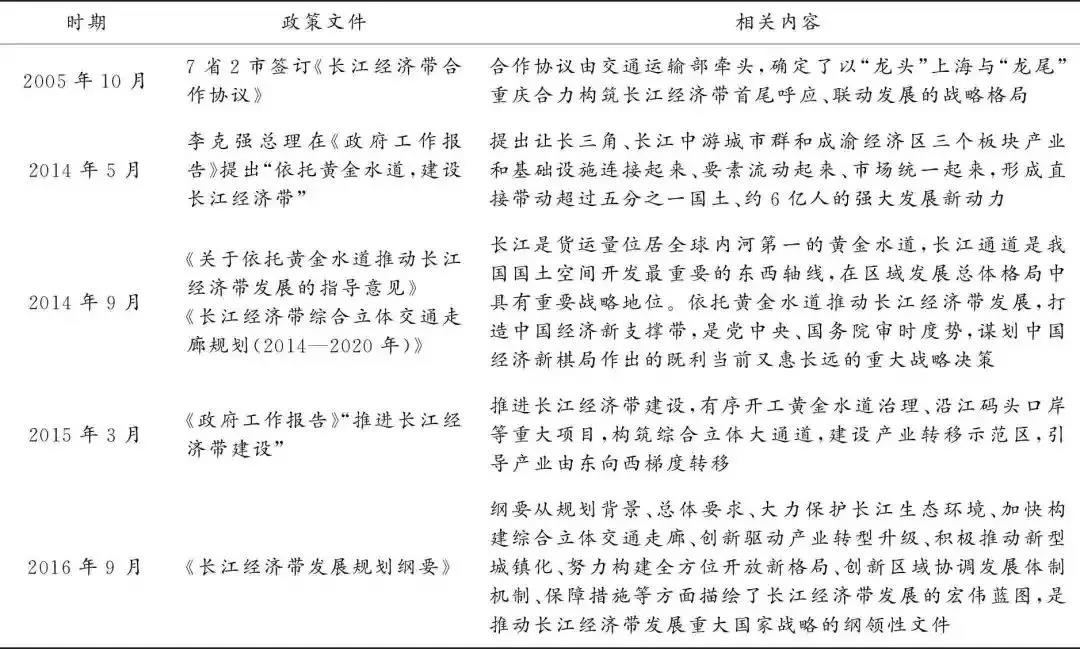

即便在大力强调长江生态环境保护必要性的同时,一个不容否认的事实是:长江生态环境保护并非是牺牲一切经济发展的生态环境保护。在长江经济带的发展过程中,长江仍一如既往地承载经济发展的重任。一方面,长江经济带建设是国家发展战略。20世纪80年代,国家提出“以上海浦东开发开放为龙头,进一步开放长江沿岸城市,进而带动整个长江流域经济”。90年代,国家提出“发展长江三角洲即长江沿江地区经济”的战略构想[7]。围绕这一战略部署,国家先后出台了诸多政策文件(见表3),2014年《关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》指出将长江经济带建设成为“具有全球影响力的内河经济带、东中西互动合作的协调发展带、沿海沿江沿边全面推进对内对外的开放带和生态文明建设的先行示范带”[10]。另一方面,长江沿线确实有经济发展的内在需要。长江上游贫困地区较多,贫困人口数量较大。长江经济带有扶贫县258个,占全国扶贫县的43%,共有贫困人口4 045万人,占全国贫困人口总数的49.04%[7]。因此,“共抓大保护,不搞大开发”并非完全禁止经济发展,而是要在经济发展的过程中注重长江保护。

表3国家针对长江经济带建设的政策文件

2.央地之间的利益冲突

我国水资源实行国家所有,由中央政府委托地方各级政府对水资源进行分配和管理,大江、大河、大湖则委托流域管理机构管理,中央政府可以直接支配水资源,这是中央主导跨流域调水的基本依据。由于经济发展仍是长江沿江地区的核心任务之一,所以长江流域管理出现较为严重的中央和地方之间的利益冲突。从长江流域涉水事务管理涉及的30多部相关法律来看,长江流域管理涉及19个省级政府,涉及中央15个部委[11]。在长江生态环境保护中,央地之间利益冲突的核心是如何确保省级政府有效执行中央的相关法律和政策。虽然各个省级政府可在管理长江过程中扮演重要角色,因为地方政府有相应的职权、专家和责任,但是,在缺乏外部强迫或激励的情况下,地方政府未必愿意采取措施保护长江。

央地之间的利益冲突在长江管理体制中得到了较好的诠释。我国现行的长江管理体制是一种“统一管理与分级、分部门管理相结合”的管理体制,实质上是一种“统一管理与分散管理相结合”或“流域管理与部门管理和行政区域管理相结合”的管理体制[12]。在我国流域管理的实践中,逐步形成了国家与地方条块分割,以河流流经的各行政区域管理为主,各有关管理部门各自为政,形成“多龙管水、多龙治水”的分割管理状态。这种管理体制一方面导致地方保护主义盛行,“以地方行政区域管理为中心”的分割管理状态的出现;另一方面导致职能交叉和职能错位并存,“多龙管水、多龙治水”无法解决,各部门各自为政、各自为战和分割管理[12]。

3.水资源利用用途的冲突

水资源通常是一种共享性资源,航运发展、电力发电、农业灌溉、工业发展和市政生活均不可缺少水[13]。但问题是,水资源通常具有稀缺性,人们增加某一水资源使用用途,必然以牺牲其它水资源使用用途为代价,“水战”由此而生[14]。譬如,农业和工业水使用会处于次优状态,不利于经济发展,导致GDP降低。长江水资源利用正面临一个永恒话题:水资源供需之间的不匹配和水资源使用者之间的相互竞争,长江立法必须设计合理的制度来预防用水暴力,协调和解决用水冲突,在人们之间分配一个稀缺但不可缺少的资源。加之长江流域不同地区对长江水资源的竞争使用,长江的水资源利用用途冲突更加白热化。

多部门管理加剧长江流域水资源利用冲突。长江港口管理由发改、经信、国土、海洋、住建、环保、海事等部门共同负责,但环境保护职责边界不清[7]。譬如,长江海事局履行水上安全监管、船舶防污等方面职责,长江流域船舶防污证书核发、危险货物水上过驳作业审批等由长江海事局负责;长江航道局主要从事长江干线航道规划、建设、管理、养护等工作[7]。各种管理机构的出现导致长江生态环境保护出现更多的冲突。

4.流域管理与区域管理的冲突

流域与区域之间的冲突是长江流域管理碎片化(geographic fragmentation)的典型体现,地缘政治导致长江管理比较分散(fragmented geopolitically)。各个地方政府管理某一河流,即一个水道由不同的机构加以管理。在水资源管理实践中,同一河流上存在过多的管理机构,会导致它们为谁管理何种水进行斗争。以各个省级政府为准管理长江通常会引发跨区域问题,如跨地区水道和地下水盆地出现管理碎片化。我国许多省级政府为了应对水的综合管理问题,先后成立诸多机构,但是这些机构存在一定不足。譬如,它们主要关注水质保护而非水资源统一管理,它们通常缺乏法律权威去执行相关的计划,所以主要是一种信息共享机制,从利益关系人那里获取一些新的思想[15]。

所有的跨行政区域的流域立法必须应对的一个共性问题是:流域管理与行政区域管理的立法理念及其背后的制度逻辑的冲突。实践中,长江保护出现较为严重的流域管理和区域管理冲突现象。沿岸省市对长江流域开发以“我”为重、各自为政的思想观念依然突出,尚未站在长江全流域水生态、水环境安全的角度进行产业规划布局;沿岸省市争抢布局化工、钢铁、石化等项目园区,尽管各项目排污不超标,但累积叠加环境污染排放远超长江流域的环境容量[7]。

5.管理方法的结构性冲突:政治与市场

水资源管理在国家管理中扮演着重要角色,如果管理不当会导致该国遭遇严重的环境和社会灾难,因为它受制于供应、需求、地区差别、气候变化影响和经济因素等诸多要素[16]。水的使用现在从水利时代(reclamation era)(通过建设大的水利项目来满足人口增长需要)向重新分配(reallocation)和环境保护(restoration)时代变化,现在的人比较关注水的交易和需求管理。过去的水使用者主要是农业从事者,水资源现在面临较大的压力来满足市政水需求[15]。

政府管理长江水资源可以通过两种方法,一是借助行政规制的方法,即通过行政强制使水权发生转移[17],二是借助市场手段——水权交易使水权发生转移[18]。水权交易有助于实现如下目标:通过重新分配现有资源来满足城市化与工业化对水资源的需求;抑制或避免新建供水工程;通过水资源的有效利用,增加可利用的资源量;根据产业结构方向,以市场方式实现水权在不同行业部门间的转让[19]。但是,我国的水权交易存在政府过度介入的问题,导致水权交易没有达到预期的效果[8]。

三、长江保护立法中的利益冲突的协调

要想通过长江保护立法很好地规范长江流域复杂的涉水事务,需要协调好保护与开发利用、流域统一和区域平衡、产业利益实现和公共福利推送、中央统筹和地方配套、政府意志传达和利益相关方诉求体现等复杂的关系[12]。

1.经济发展与生态环境保护冲突的协调

长江保护不是不要发展,而是追求长江的可持续发展,这就要求未来的长江立法必须有效平衡经济发展与生态环境保护之间的利益冲突。如何才能有效平衡长江流域经济发展与生态环境保护之间的利益关系?从国内外的经验来看,协调长江流域经济发展与生态环境保护的核心是确保长江水资源高效使用。问题是如何才能确保长江水资源实现最佳利用状态?第一种方法是使用传统的命令控制型水资源分配方式,即政府行政机构决定长江水资源的各种使用,进而维持长江水资源实现可持续状态。第二种方法是使市场机制在长江流域水资源配置中发挥决定性作用。

相对于传统的政府行政主导的水资源分配模式,使用市场机制来分配长江流域水资源更加有利,特别是合理创设并使用长江水资源水权交易模式。所谓长江水资源水权交易模式是指,在长江沿江省份之间合理分配长江水资源配额,并允许它们之间交易多余的配额。不过,政府将市场机制作为协调长江经济带经济发展与生态保护冲突的手段时,需要关注如下方面:首先,长江水资源具有较强的公共性特征,各级政府有义务确保长江水资源得到有效管理,以提升全社会的整体福利(实现生态环境保护和满足人类的未来需求);其次,长江水资源分配应该强调市场配置原则,因为水定价机制、水市场和私人参与有助于确保水资源不会被浪费,只要管理适当,它有助于环境改善和水资源供给。譬如,长江保护立法应该进一步完善长江经济带资源开发、经济建设互动的行为规则,在生态保护优先和绿色发展的指导下,优化长江沿线产业布局、强化负面清单和生态红线管控。

总之,长江保护立法绝非单纯的生态环境保护立法,而是经济发展和生态环境保护实现良性互动的立法,这对长江保护立法提出了较高的要求。从经济发展与生态环境保护协调的角度来看,长江保护立法应该注重市场机制在水资源配置中的作用,建议国家创设长江水资源配额交易制度。

2.央地之间利益冲突的协调

鉴于长江水资源日益紧缺与跨省水污染日趋严重的大形势,我们迫切需要强化国家对水资源的宏观管理,加强省际水量分配、跨流域调水、跨省水污染防治和合理配置水资源。解决这一问题的关键在于进一步明确水资源属于国家所有,强调国务院代表国家行使水资源所有权。在法律上规定国务院是国有水资源所有权的代表,一是明确地方各级人民政府不是国有水资源的所有权代表,无权擅自调配、处置水资源,只能依法或者根据国务院的授权调配、处置水资源;二是赋予国务院行使国有水资源资产管理的职能,水资源有偿使用的收益权归中央人民政府,国务院有权决定水资源有偿使用收益的分配办法[20]。

长江沿江地区覆盖范围广阔,各地水资源状况和经济社会发展水平差异很大,实行流域管理和行政区域管理结合的管理体制还必须紧密结合各地实际情况,充分发挥县级以上地方人民政府水行政主管部门依法管理本行政区域内水资源的积极性和主动性[20]。要解决地方政府消极保护长江的难题,要么相关法律强制规定各个地方政府实施全国统一的标准,要么采取中央财政激励措施。鉴于各个省的水状况存在巨大差异,各个地方实施统一标准的难度也存在较大差异,强制各地适用统一标准未必最佳。相比之下,中央激励措施所带来的效果更好。为了激励各个政府积极落实长江保护制度,相关法律制度应当规定相应的激励措施。譬如,向积极落实这一制度的地方政府提出相应的匹配财政基金(matching fund),向各个政府提供技术援助帮助他们规划和执行相应的长江保护计划。

从国外特别是美国治理流域生态环境的经验来看,美国联邦政府、州政府以及地方政府之间在治理流域生态环境时存在较大的不对称性,即各级政府所追求的利益不太一致。美国政府解决这一问题的核心是鼓励河流上游政府积极投资保护流域生态环境,即通过向相关政府提供专项基金来吸引地方政府积极投身于流域生态环境保护之中。我国可以借鉴美国政府成功治理密西西比河和科罗拉多河等流域的经验,设立专门的长江流域生态环境保护基金,该基金的资金来源可以是长江流域资源使用收费。国家根据长江流域生态环境保护的需要,对长江流域上游省份实施的生态环境保护项目进行必要的资金援助,使得这些省份有动力投身于长江流域的生态环境保护中。此外,中央政府也可以使用诸如流域督查之类的“大棒”措施,不过这些措施由于具有较强的“运动性执法”特性,难以在长江生态环境中长期有效。

总之,由于长江流域涉及的省级行政区多达19个,沿江城市更是数目庞大。由于利益需求不一致,导致各省级行政区之间难以达成长江流域生态环境保护机制,中央政府的介入有助于克服长江生态环境保护的“囚徒困境”。不过,中央政府在介入长江流域生态环境保护时,最好设立诸如专项生态环境保护基金的“胡萝卜”政策,慎重使用诸如流域督查之类的“大棒”政策,因为国内外经验表明前者的效果要远远好于后者。

3.水资源利用冲突的协调

我国水资源实行国家所有,由中央政府委托地方各级政府对水资源进行分配和管理,大江、大河、大湖则委托流域管理机构管理,中央政府可以直接支配水资源,这是中央主导跨流域调水的基本依据[21]。实践中,流域管理机构在不同的用水需求之间实现最佳的用水效率绝非易事。譬如,黄河的水资源可根据其用途大致地分为生态用水、基本需求用水、多样化需求用水和机动用水,为了协调黄河上的相关用水需求,我国先后制定了《黄河可供水量年度及干流水量调节方案》《黄河水量调度管理办法》。长江流域水资源利用冲突的激烈程度不亚于黄河流域,可是长江流域当下的生态环境品质之所以令人担忧,很大程度上是由于水资源利用冲突协调不当所致,很长一段历史时期内,人们过度开发长江水资源的经济效用,忽视了长江水资源的生态环境效用。

如何有效解决长江水资源利用之间出现的巨大冲突?对此,长江流域立法时可以借鉴黄河流域上的水资源利用冲突协调原则。从黄河流域水资源使用及其保护的基本规范来看,黄河上的水权配置大致体现了如下原则:优先考虑水资源基本需求和生态系统需求原则,保障社会稳定和粮食安全原则,时间优先、地域优先、承认现状原则,合理利用原则,公平与效率兼顾原则,留有余量原则[19]。依据相关原则,黄河水权分配有6种模式:人口分配模式、面积分配模式、产值分配模式、混合分配模式、现状分配模式和市场分配模式[22]。从实际效果来看,黄河流域水资源配置也存在一定的问题:黄河上下游之间水资源的配置不合理,水资源短缺与高度浪费现象并存,现行的水资源分配机制运行效率低,现行的水资源管理体制和政策难以形成节水激励[22]。针对黄河流域的“分水方案”以及流域统一调度所带来的一系列问题,有学者提出对基本需求用水采用混合分配模式,机动用水采用市场分配模式。对于水权分配过程中出现的利益冲突和缺陷,可以采用政府调控、民主协商和水权转让的机制进行协调和弥补[23]。

就长江流域水资源利用冲突的协调而言,长江保护立法应该注重如下方面:第一,从理念上注重长江水资源的非经济效用,对长江水资源的使用进行类型化,并根据长江保护的实际需要进行资源使用优先顺位排序,重点保护人们基本的水资源使用。第二,探索合理的长江水资源使用分配方案,可以借鉴黄河流域的水资源使用分配模式,根据各地、各个水段的实际需求选择相应合理的水资源使用分配模式。

总之,如何有效处理水资源利用之间的冲突是关系长江专门立法将来能否落地的要件之一,长江保护立法在处理长江水资源利用冲突时,一方面应该强化长江流域水资源非经济使用用途和经济使用用途同等重要甚至更为重要的理念,另一方面可以借鉴黄河水资源使用分配办法来有效协调长江流域水资源的使用冲突。此外,长江流域水资源使用分配应该注重动态调整,根据长江流域生态环境的变化对不同水资源使用进行动态调整。

4.流域管理与区域管理冲突的协调

基于《中华人民共和国宪法》(以下简称《宪法》)和《中华人民共和国物权法》(以下简称《物权法》)等法律规范,诸如长江之类的流域属于国家财产,与其相对应,长江流域的管理主体是国家。但在很长一段历史时期内,长江流域的实际管理者是沿江的各省份甚至沿江城市,不过,目前沿江各个省市碎片化的区域管理模式逐渐暴露出不足。鉴于区域管理在流域管理中存在的不足,我国相应地建立了流域管理机构,但在很长时间内,流域管理机构作为水利部的派出机构,主要承担水利建设和防洪的技术咨询工作,没有管理职能。直到1997年《中华人民共和国防洪法》才授予流域管理机构在防洪方面的相关职权;2002年修订的《水法》明确了我国水资源管理实行流域管理与区域管理并重的管理体制,并按照决策权、执行权、监督权分立的原则,授予了流域机构一定流域管理职权。不过,我国现行立法所设立的流域管理机构的关注重点,似乎仍然在资源的使用方面,而不是资源的保护方面。更为重要的是,我国现行立法并未对流域监管职权的实施建立可操作的机制。

从我国流域管理机构暴露出的实际问题以及国外流域管理机构的成功经验来看,为了解决跨区水域管理中出现的问题,长江专门立法应该采取如下措施:第一,规定各个省级政府对跨区水道进行综合管理,相关政府可以签署正式的政府间协议,或者达成非正式的行政协议;第二,要求各省级政府提交包含跨区水域综合管理的计划书,该计划书应通知相关政府,并寻求必要的协商和合作。为了激励各个省级政府进行合作,水资源综合管理法制可以规定:如果省级政府没有采取必要的合作措施,便无法获得中央政府提供的各种财政资助。此外,通过上下游环评会商、省级会商、生态补偿等措施协调上下游矛盾,实现长江生态环境的共建共保共享[7]。还可以借鉴美国处理流域区域管理的方法,比如研究并参照美国的国会划拨、州级协定、最高法院的州级诉讼和用水者间的诉讼[24]。

总之,长江流域管理从区域管理向流域管理转变是一大进步,符合流域生态环境保护的科学基础。但是,长江流域在倡导流域管理模式时也不能排除区域管理,因为缺乏区域的积极参与,流域管理也难以长期维持。需要强调的是,不管是流域管理模式还是区域管理模式,甚至流域和区域相混合的管理模式,均应当吸收政府之外的力量积极参与长江流域的生态环境治理,实现长江流域生态环境的多元共治局面。

5.管理体制结构性冲突的协调

从国内外流域管理的成功经验和失败教训来看,如何在不同的政治体制和法律安排下选择恰当的管理手段是各国管理流域时都需要面对的一大挑战。在我国,从《宪法》第九条、《物权法》第四十六条和《水法》第三条等法律的规定来看,相关法律明文规定长江流域及其重要的资源属于国家所有,由国务院代表国家行使权力。在这种水资源政治安排和法律制度设计下,如何有效管理长江流域的各种资源是长江水资源可持续使用的关键,即如何确保长江流域水资源使用中出现的各种成本外部性现象内部化。

从公共资源管理的各国实践来看,将外部性成本内部化的方法便是给资源强加一个外部的管理结构,这个结构可以采取的形式,要么是所有权私有化,将鱼、木材、水等获取权利给予分散的个体所有者;要么是将所有权国有化,由国家负责,通过直接控制或外部强加的规制和管制来管理资产[25]。新中国成立以来,我国对水资源的管理和配置很长一段时期内遵循计划体制,在计划经济时代,各级政府直接包办水资源的开发利用,水商品的分配则由政府无偿或低价供给。在特定历史条件下,这种模式在发挥着保障经济发展和人民生活重要作用的同时,也不可避免地造成资源价格的严重扭曲,致使用水粗放增长,浪费严重[21]。为了解决计划体制下水资源管理体制存在的弊端,政府尝试市场化方法,推动主要河流水量分配工作,明晰初始水权,规范用水交易行为,逐步建立国家水权制度[26]。

具体就长江流域及其水资源保护而言,管理者面临的最大难题是如何让传统的管理模式和市场管理模式实现最佳的切合。长江由于其内在的跨流域特性决定了国家需要积极介入其治理过程,因而中央政府必然依赖传统的管理模式来维持其治理长江的权威。但是,从水资源有效管理的角度来看,传统的政治手段不是实现资源使用效用最大化的理想手段,相比之下,市场管理模式更加有助于促成长江水资源实现最佳配置。从长江流域及其水资源使用的历史变迁及其现状来看,建议国家在使用传统的长江流域水资源管理模式的同时,更加倚重市场机制在长江水资源管理中的作用。

总之,长江流域的自然特性加之我国水资源国家所有权体制,使得长江流域及其资源保护面临较大的挑战。根据长江流域保护的历史经验来看,未来的长江立法除了保留一些传统的资源管理方法和手段,应该注重市场机制在长江保护中的作用。为了确保市场机制不会受到传统方法的干扰,长江立法应该对市场机制的适用范围和领域进行明确划分。

四、结语

长江流域一方面孕育了璀璨的中华文化,另一方面也因较多水患造成了不少灾难。随着国家技术进步和经济发展,长江的水灾得到了极大的控制。与此同时,在经济快速发展的强烈需求下,长江流域正面临资源过度开发和生态环境不断恶化等诸多挑战,愈演愈烈的气候变化更是加剧了这一不利现状[27]。我国现有的《水法》《水污染防治法》虽然提供了长江保护的法律依据,但目前的法治体系框架不利于长江水生态环境的整体保护。为了达到“共抓大保护、不搞大开发”的长江治理目的,长江保护需要法制完善,相关立法需要协调水资源和水生态环境保护部门之间、长江流域的区际政府之间的法律关系。不少学者早已呼吁制定“长江法”,但对“长江法”的内涵有着不同解读:有的认为应该制定“流域资源开发法”,有的认为应该制定“流域资源保护法”,有的认为应该制定“流域开发利用保护综合法”[28],这种分歧一定程度上反映了长江立法的复杂性。从历史维度和社会实际来看,特别是改革开放后我国环境法治的发展来看[29],长江立法应该准确识别并合理协调各种利益冲突,只有如此才能确保其产生预期的社会效果。从长江保护的历史及其现状来看,长江保护立法面临经济发展与生态环境保护、中央利益与地方利益、不同的水资源利用用途、流域管理与区域管理、政治管制手段与市场机制等方面的冲突,长江立法必须对这些利益冲突进行有效的协调,才能实现预期的立法目的。为了有效协调经济发展与生态环境保护之间的冲突,国家可以创设长江流域水资源配额交易制度;为了协调中央和地方的利益冲突,国家可以创设专门的生态环境补偿基金;为了协调不同的水资源利用冲突,强调水资源非经济用途重要性的同时选择合理的水资源分配模式;为了协调流域管理与区域管理之间的冲突,国家应争取开创长江流域多元主体共治的局面。

参考文献

[1]陈晶莹.长江经济带建设与水资源立法探析[J].上海金融学院学报,2015(3):97-102.

[2]水利部长江水利委员会.长江流域及西南诸河水资源公报2016[EB/OL].[2019-05-01].http:∥www.cjw.gov.cn/Uploa

dFiles/zwzc/2017/8/201708281625181596.pdf.

[3]余富基,刘振胜,萧木华.《长江法》立法问题的提出及立法思考[J].人民长江,2005(8):56-75.

[4]刘超.《长江法》制定中涉水事权央地划分的法理与制度[J].政法论丛,2018(6):81-93.

[5]长江水利委员会.长江治理开发保护60年[M].武汉:长江出版社,2010:5.

[6]杨桂山,朱春全,蒋志刚.长江保护与发展报告(2011)[M].武汉:长江出版社,2011:1.

[7]姚瑞华,孙宏亮,吴舜泽,等.长江经济带生态环境保护及绿色发展研究[M].北京:中国环境出版社,2017:42.

[8]王慧.水权交易的理论重塑与规则重构[J].苏州大学学报(哲学社会科学版),2018(6):73-84.

[9]刘永强.关于《黄河法》立法的思考[J].人民黄河,1998(10):36-37.

[10]周珂,史一舒.论《长江法》立法的必要性、可行性及基本原则[J].中国环境监察,2016(6):21-24.

[11]吕忠梅.寻找长江流域立法的新法理[J].政法论丛,2018(6):67-80.

[12]王宏巍,王树义.《长江法》的构建与流域管理体制改革[J].河海大学学报(哲学社会科学版),2011(2):62-64.

[13]叶俊,郑栋敏.长江“江海联运”集装箱运输现状及发展策略[J].浙江海洋学院学报(人文科学版),2017(2):19-24.

[14]TARLOCK A D,CORBRIDGE J N J,GETCHES D H,et al.Water resource management:A casebook in law and public policy[M].New York:Foundation Press,2009:2.

[15]THOMPSON B H J.Beyond connections:Pursuing multidimensional management[J].Idaho Law Review,2011,47(2):265-307.

[16]HOWE C W.Protecting public values in a water market setting:Improving water markets to increase economic efficiency and equity[J].University of Denver Water Law Review,2000,3:357-372.

[17]崔建远.水权转让的法律分析[J].清华大学学报(哲学社会科学版),2002(5):40-50.

[18]裴丽萍.水权制度初论[J].中国法学,2001(2):90-101.

[19]石玉波.关于水权与水市场的几点认识[J].中国水利,2001(2):31-32.

[20]黄建初.中华人民共和国水法释义[M].北京:法律出版社,2003:10.

[21]胡鞍钢,王亚华.从东阳—义乌水权交易看我国水分配体制改革[J].中国水利,2001(6):35-37.

[22]胡继连,葛颜祥.黄河水资源的分配模式与协调机制——兼论黄河水权市场的建设与管理[J].管理世界,2004(8):43-52.

[23]葛颜祥,胡继连,解秀兰.水权的分配模式与黄河水权的分配研究[J].山东社会科学,2002(4):35-39.

[24]ABRAMS R H.Interstate water allocation:A contemporary history for eastern states[J].University of Arkansas at Little Rock Law Review,2002,25(1):155-173.

[25]埃莉诺·奥斯特罗姆.公共资源的未来:超越市场失灵和政府管制[M].郭冠清,译.北京:中国人民大学出版社,2015:3.

[26]邓淑珍,陶丽琴,李建章.科学应对气候变化为经济社会发展提供水安全保障——访水利部部长陈雷[J].中国水利,2008(2):1-5.

[27]杨桂山,马超德,常思勇.长江保护与发展报告(2009)[M].武汉:长江出版社,2009:61.

[28]吕忠梅,陈虹.关于长江立法的思考[J].环境保护,2016(18):32-38.

[29]郑少华,王慧.中国环境法治四十年:法律文本、法律实施与未来走向[J].法学,2018(11):17-29.

声明

本网站刊载的部分文字、图片、音频、视频以及网页版式设计等来源于网络。

原作者如不愿意在网站刊登其内容,请及时通知本站,本站将予以删除。在此,特向原作者和机构致谢!